Je veux vous relater une mésaventure qui m'arriva dans mes tout débuts de navigation ; je n'avais que quinze ans et je faillis être oublié, seul, dans un autre monde.

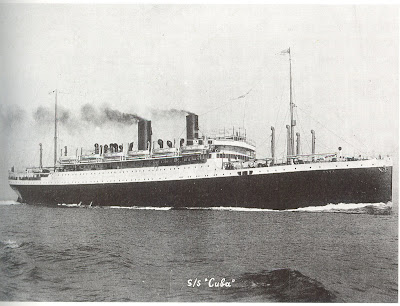

Nous sommes en 1935, et depuis plusieurs semaines, nous longeons la côte sauvage du Venezuela et de la Colombie vers le Costa-Rica. Le s/s Cuba vient de couper sur des kilomètres, une portion d'eau douce et limoneuse : l'embouchure de l'Orénoque ! Sur la carte, ce ne sont que des noms exotiques qui font rêver le gamin que je suis : Carthagena, Barranquilla, Macaraïbo, Sierra Nevada, etc.

La côte toute proche est verte, sombre et inquiétante. Beaucoup de gens et d'animaux étranges doivent nous observer au travers de la sylve...

Demain nous aborderons la zone du Canal de Panama (côté Atlantique) ; j'aurais bien aimé franchir les gigantesques écluses qui traversent l'isthme de Panama, mais nous sommes au terme du voyage de quarante-cinq jours qui doit nous ramener vers les Antilles et notre vieille Europe...

Le lendemain, nous jetons l'ancre à Cristobal-Colon, Cristobal étant la vieille ville, et Colon juste le nom de la zone de port franc américain à l'entrée du canal. Le coin où nous sommes est infesté de moustiques énormes et la chaleur humide envahit tout : les vêtements dans les placards sont trempés. Néanmoins, dévoré par la curiosité et n'ayant pas de travail à effectuer ce jour-là, je suis le flot des passagers et membres d'équipage vers la vieille ville de Cristobal... En partant du port américain, une longue digue se dirige vers la côte, longeant le canal chargé de navires de tout poil et de toutes origines en route vers Panama et le Pacifique. Cristobal n'est qu'une ville assez misérable, immédiatement cernée par une jungle épaisse !

Attiré par tout ce qui est sauvage et me prenant pour Tintin, je m'enfonce dans tout ce vert au risque de me perdre... Il fait assez sombre et l'espace sous les arbres est parsemé de somptueux bouquets de plumes vivantes ; les cris stridents des singes me déchirent les oreilles. Je commence à renâcler au bout de cinq cents mètres : le sol est spongieux et mes pauvres chaussures civiles ne sont vraiment pas à la hauteur...

Je tire de ma poche ma petite boussole de scout et je vérifie la direction du retour, lorsque je stoppe net : immobile, le long d'un tronc énorme, une silhouette m'observe... Dans ce demi-jour verdâtre, je ne l'avais pas vue. Un grand gaillard est là, presque entièrement nu, la chevelure comme coupée autour d'un bol ; il porte une ceinture de fibres et une sorte d'étui d'écorce enferme ses "bijoux de famille" Derrière son dos, je vois une longue sarbacane et un faisceau de flèches... A la main, il porte un gros ballot de plumes aux coloris merveilleux. Je me souviens avoir entendu parler de certaines races d'Indiens, à demi-sauvages, commerçant leurs plumes d'oiseaux de Paradis avec les Panaméens du coin et cela me rassure un peu.

Me croyant en plein film d'Hollywood, je lui fais un petit geste de la main et grimace un sourire idiot et tremblotant... Bigre ! Il n'a pas l'air "causant" comme on dit chez nous en Pays de Caux. Son regard est resté fixe et sa bouche cruelle. J'ai l'impression désagréable que ses yeux ne quittent pas mes "beaux" cheveux blond... "petit vélo" se met en route dans mon esprit et je vois déjà ma tête, réduite, accrochée dans sa case... Oh, mama mia, il faut faire quelque chose !

Je fais un signe négligent de la main et prononce l'un des rares mots d'espagnol que je connais : "hasta luego" ; puis je fais demi-tour et lui tourne le dos, la trouille entre les omoplates. N'entendant rien venir au bout de trente mètres environ, je jette un coup d'oeil : rien ! Il ne reste que l'arbre ! Il était vraiment silencieux ce mec !!

Rejetant alors toute pudeur, j'ai piqué un sprint vers la sortie de ce "bois de Boulogne" pas rassurant du tout...

De retour à Cristobal, j'erre un peu dans la ville, l'oeil à l'affût. Un magasin de "curios" retient mes pas : ici, on vend des curiosités, des objets du coin, des antiquités. Le vieux Chinois qui tient la boutique m'invite, par signe, à entrer, puis me propose une tasse de thé. Je décline l'offre, tout en fouinant parmi les pièces présentées... Je découvre soudain avec stupeur qu'on ne vend pas seulement ici des objets, mais aussi des crocodiles empaillés et des... têtes réduites ! Elles sont grosses comme le poing, les cheveux raides, les paupières et les yeux sont cousus et elles sont présentées sur un socle en bois. Je demande le prix. Vingt dollars, me répond le vieux Chinois. Beaucoup trop cher pour ma maigre bourse !

Un peu plus loin en ville, j'achète un petit régime de bananes bien mûres et reprend la longue digue qui mène vers le s/s Cuba, petite silhouette au fond là-bas ; tiens ! C'est bizzarre, il n'y a plus un chat sur cette digue ?! Je suis tout seul... Et un panache au loin sort de la première cheminée, accompagné d'un beuglement caractéristique. Je compte trois coups de sirène. Je regarde ma montre : il est quatre heures et le départ était prévu pour cinq heures...

La vérité me glace soudain le sang : quatre heures, c'était l'heure à laquelle tout le monde doit être à bord ! Je cours comme un "dératé", mon régime de bananes tressautant sur mon épaule. Tous les dix mètres, une banane se détache du trognon : "platch !" ; je suis comme le Petit Poucet... Je cours, je cours, le bateau se rapproche ; je distingue la dernière passerelle entre accrochée, prête à être enlevée par la grue. Deux coups de sirène ; plus qu'une, dans dix minutes, avant l'enlèvement définitif... "platch !" encore une dizaine de bananes par terre ; il n'en reste presque plus. D'un geste furieux, je jette ce qui reste dans le canal et je redouble de vitesse ; ma maigre poitrine laisse échapper un souffle de forge.

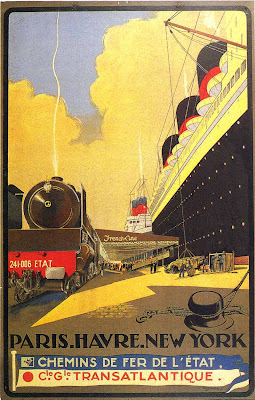

Je distingue des tas de têtes le long du bordage : les visages sans aménité des officiers, les visages amusés des passagers. Mon Dieu ! Je me serais bien passé de cette célébrité... Je viens de franchir -ouf !la passerelle, que je regarde s'élever dans les airs, complètement ahuri mais soulagé d'avoir rejoint ma "maison flottante". Merci Jésus, Marie, Joseph ! Si je n'avais pu regagner à temps le bord, dans ce pays complètement étranger, ne sachant parler l'espagnol, partir à la recherche du Consul de France pour me faire rapatrier au Havre... Cela voulait dire "viré" par la Transat, définitivement !

Une grosse main s'appuie son mon épaule :

'ti Georges, le Vieux veut te voir !

... Cela a été ma "fête" bien sûr, à cause de la demi-heure de retard du paquebot, mais le Vieux a été très chic : comme punition, simple privation de sortie aux escales pour le reste du voyage. Tant mieux, j'en avais assez des Indiens !

°

G. Lebaillif (1920-1995) ; Chroniques des paquebots ; Éd. M. Ogre (1996)

G. Lebaillif (debout à droite) en tenue de matelot, sur le pont

(A suivre)

1 commentaire:

... et la suite, elle est où ...?

Enregistrer un commentaire