Lettre de M. le Maréchal de Castries à M. de Condorcet, secrétaire perpétuel de l’académie des sciences.

Versailles, mars 1785.

Le roi ayant résolu, monsieur, d’employer deux de ses frégates dans un voyage qui puisse à-la-fois remplir des objets utiles pour son service, et procurer un moyen étendu de perfectionner la connaissance et la description du globe terrestre, je désirerais que l’académie des sciences voulût bien rédiger un mémoire qui exposât en détail les différentes observations physiques, astronomiques, géographiques, et autres, qu’elle jugerait les plus convenables et les plus importantes à faire, tant à la mer, dans le cours de la navigation, que sur les terres ou isles qui pourront être visitées. Pour fixer les vues de l’académie sur le plan qu’elle peut adopter à cet égard, je dois vous prévenir, monsieur, que les bâtimens de sa majesté seront dans le cas de s’élever, au nord et au sud, jusqu’au soixantième parallèle, et qu’ils parcourront la circonférence entière du globe, dans le sens de la longitude. L’académie peut donc comprendre dans sa spéculation, à peu près l’universalité des côtes ou isles connues, et toute la surface de mer comprise, des deux parts, entre les deux grandes masses de terre qui forment les continens.

En invitant l’académie à s’occuper d’un travail qui sera très-agréable au roi, vous pouvez l’assurer, monsieur, qu’il sera donné la plus grande attention aux observations ou expériences qu’elle aura indiquées, et qu’on s’attachera à remplir complétement ses demandes, autant que les circonstances du voyage pourront permettre de se livrer aux opérations de ce genre. Sa majesté verra avec plaisir que les lumières de l’académie des sciences concourant avec l’amour de la gloire et le zèle qui anime les officiers de sa marine, elle peut se promettre les plus grands avantages, pour l’avancement des sciences, d’une expédition qui a pour objet principal d’en favoriser les progrès.

RECONNAISSANCE D'UNE BAIE TRÈS PROFONDE.RAPPORT TRÈS FAVORABLE DE PLUSIEURS OFFICIERS, QUI NOUS ENGAGE À Y RELACHER. RISQUES QUE NOUS COURONS EN Y ENTRANT. DESCRIPTION DE CETTE BAIE À LAQUELLE JE DONNE LE NOM DE BAIE OU PORT DES FRANÇAIS. MŒURS ET COUTUMES DES HABITANTS.

ÉCHANGES QUE NOUS FAISONS AVEC EUX.DÉTAIL DE NOS OPÉRATIONS PENDANT NOTRE SÉJOUR.

Plan du Port des Français, par François Michel Blondéla (1761-1788), 1786

[Juillet 1786]

[...] Ce port n'avait jamais été aperçu par aucun navigateur : il est situé à trente-trois lieues au nord-ouest de celui de Los Remedios, dernier terme des navigations espagnoles, à environ deux cent vingt-quatre lieues de Nootka et à cent lieues de Williams Sound ; je pense donc que si le gouvernement français avait des projets de factorerie sur cette partie de la côte de l'Amérique, aucune nation ne pourrait prétendre avoir le plus léger droit de s'y opposer. La tranquillité de l'intérieur de cette baie était bien séduisante pour nous qui étions dans l'absolue nécessité de faire et de changer presque entièrement notre arrimage, afin d'en arracher six canons placés à fond de cale, et sans lesquels il était imprudent de naviguer dans les mers de la Chine, fréquemment infestées de pirates. J'imposai à ce lieu le nom de port des Français.

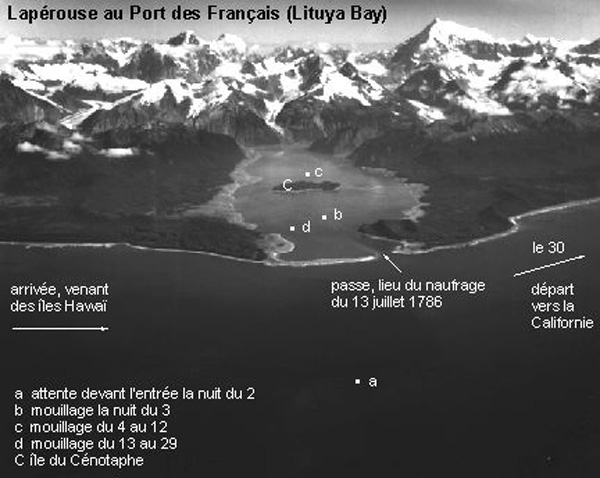

Vue aérienne du "Port des Français", aujourd'hui "Lituya Bay" ; Alaska

Nous fîmes route à six heures du matin pour donner dans l'entrée avec la fin du flot. L'Astrolabe précédait ma frégate, et nous avions, comme la veille, placé un canot sur chaque pointe.

[C'est alors que de brusques changements de vent mettent les vaisseaux en danger.]

Vue du fond du Port des Français - Lavis par Gaspard Duché de Vancy, juillet 1786

Depuis trente ans que je navigue, il ne m'est pas arrivé de voir deux vaisseaux aussi près de se perdre ; la circonstance d'éprouver cet événement à l'extrémité du monde aurait rendu notre malheur beaucoup plus grand ; mais il n'y avait plus de danger. Nos chaloupes furent mises à la mer très promptement ; nous élongeâmes des grelins avec de petites ancres ; et, avant que la marée eût baissé sensiblement, nous étions sur un fond de six brasses : nous donnâmes cependant quelques coups de talon, mais si faibles qu'ils n'endommagèrent pas le bâtiment.

[Après maintes manœuvres, l'Astrolabe et la Boussole se tirent de ce mauvais pas.]

Lituya Bay

J'envoyai très promptement sonder la baie. Bientôt, M. Boutin me rapporta qu'il avait trouvé un excellent plateau de sable, à quatre encablures dans l'ouest de notre mouillage. [...] II me dit aussi que le vent de nord-ouest ne pénétrait pas dans l'intérieur du port, et qu'il y était resté en calme absolu.

M. d'Escures avait été expédié dans le même moment pour visiter le fond de cette baie dont il me fit le rapport le plus avantageux : il avait fait le tour d'une île auprès de laquelle nous pouvions mouiller par vingt-cinq brasses, fond de vase ; nul endroit n'était plus commode pour y placer notre observatoire ; le bois, tout coupé, était épars sur le rivage ; et des cascades de la plus belle eau tombaient de la cime des montagnes jusqu'à la mer. II avait pénétré jusqu'au fond de la baie, deux lieues au-delà de l'île ; elle était couverte de glaçons. II avait aperçu l'entrée de deux vastes canaux et, pressé de venir me rendre compte de sa commission, il ne les avait pas reconnus. D'après ce rapport, notre imagination nous présenta la possibilité de pénétrer peut-être, par un de ces canaux, jusque dans l'intérieur de l'Amérique. Le vent ayant calmé à quatre heures après midi, nous nous touâmes sur le plateau de sable de M. Boutin et l'Astrolabe se trouva à portée d'appareiller et de gagner le mouillage de l'île : je joignis cette frégate le lendemain, aidé d'une petite brise de l'est-sud-est et de nos canots et chaloupes.

Plan du Port des Français sur la côte du nord-ouest de l'Amérique, par 58037' de latitude nord et 139050' de longitude occidentale découvert le 2 Juillet 1786 par les Frégates Francaises la Boussole et l'Astrolabe.

Atlas du Voyage de La Pérouse. Bouclet sculp. Hérault scrip. (Paris: L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

Atlas du Voyage de La Pérouse. Bouclet sculp. Hérault scrip. (Paris: L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

Pendant notre séjour forcé à l'entrée de la baie, nous avions sans cesse été entourés de pirogues de sauvages. Ils nous proposaient, en échange de notre fer, du poisson, des peaux de loutre ou d'autres animaux, ainsi que différents petits meubles de leur costume ; ils avaient l'air, à notre grand étonnement, d'être accoutumés au trafic et ils faisaient aussi bien leur marché que les plus habiles acheteurs d'Europe. De tous les articles de commerce, ils ne désiraient ardemment que le fer ; ils acceptèrent aussi quelques rassades ; mais elles servaient plutôt à conclure un marché qu'à former la base de l'échange. Nous parvînmes dans la suite à leur faire recevoir des assiettes et des pots d'étain ; mais ces articles n'eurent qu'un succès passager et le fer prévalut sur tout. Ce métal ne leur était pas inconnu ; ils en avaient tous un poignard pendu au cou : la forme de cet instrument ressemblait à celle du cry des Indiens ; mais il n'y avait aucun rapport dans le manche, qui n'était que le prolongement de la lame, arrondie et sans tranchant ; cette arme était enfermée dans un fourreau de peau tannée et elle paraissait être leur meuble le plus précieux. Comme nous examinions très attentivement tous ces poignards, ils nous firent signe qu'ils n'en faisaient usage que contre les ours et les autres bêtes des forêts. Quelques-uns étaient aussi en cuivre rouge, et ils ne paraissaient pas les préférer aux autres. Ce dernier métal est assez commun parmi eux ; ils l'emploient plus particulièrement en colliers, bracelets et différents autres ornements ; ils en arment aussi la pointe de leurs flèches.

Vue de l'intérieur du port des Français, dessin de François Michel Blondela, 1786

C'était une grande question parmi nous de savoir d'où provenaient ces deux métaux : il était possible de supposer du cuivre natif dans cette partie de l'Amérique, et les Indiens pouvaient le réduire en lames ou en lingots ; mais le fer natif n'existe peut-être pas dans la nature, ou du moins il est si rare que le plus grand nombre des minéralogistes n'en a jamais vu. On ne pouvait admettre que ces peuples connussent les moyens de réduire la mine de fer à l'état de métal ; nous avions vu d'ailleurs, le jour de notre arrivée, des colliers de rassades et quelques petits meubles en cuivre jaune qui, comme on le sait, est une composition de cuivre rouge et de zinc : ainsi tout nous portait à croire que les métaux que nous avions aperçus provenaient des Russes ou des employés de la Compagnie d'Hudson, ou des négociants américains qui voyagent dans l'intérieur de l'Amérique, ou enfin des Espagnols.

Costume des habitans du Port des Français, sur la côte du nord-ouest de l'Amérique.

Duché de Vancy del. 1786. Vinc. Langlois le Je. Sculpt. L. Aubert scripsit. Atlas du Voyage de La Pérouse, no. 23.

Duché de Vancy del. 1786. Vinc. Langlois le Je. Sculpt. L. Aubert scripsit. Atlas du Voyage de La Pérouse, no. 23.

(Paris: L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

L'or n'est pas plus désiré en Europe que le fer dans cette partie de l'Amérique, ce qui est une nouvelle preuve de la rareté de ce métal. Chaque insulaire en possède, à la vérité, une petite quantité ; mais ils en sont si avides qu'ils emploient toutes sortes de moyens pour s'en procurer. Dès le jour de notre arrivée, nous fûmes visités par le chef du principal village. Avant de monter à bord, il parut adresser une prière au soleil ; il nous fit ensuite une longue harangue qui fut terminée par des chants assez agréables, et qui ont beaucoup de rapport avec le plain-chant de nos églises ; les Indiens de sa pirogue l'accompagnaient en répétant en chœur le même air. Après cette cérémonie, ils montèrent presque tous à bord et dansèrent pendant une heure au son de la voix qu'ils ont très juste. Je fis à ce chef plusieurs présents qui le rendirent tellement incommode qu'il passait chaque jour cinq ou six heures à bord, et que j'étais obligé de les renouveler très fréquemment ou de le voir s'en aller mécontent et menaçant ; ce qui cependant n'était pas très dangereux.

Femme du Port des Francais. Dessiné par Duché de Vancy. Gravé par Vinc. Langlois le Je. L. Aubert scripsit.

Atlas du Voyage de La Pérouse, no. 24. (Paris: L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

Dès que nous fûmes établis derrière l'île, presque tous les sauvages de la baie s'y rendirent. Le bruit de notre arrivée se répandit bientôt aux environs ; nous vîmes arriver plusieurs pirogues chargées d'une quantité très considérable de peaux de loutre, que ces Indiens échangèrent contre des haches, des herminettes et du fer en barre. Ils nous donnaient leurs saumons pour des morceaux de vieux cercles ; mais, bientôt, ils devinrent plus difficiles et nous ne pûmes nous procurer ce poisson qu'avec des clous ou quelques petits instruments de fer. Je crois qu'il n'est aucune contrée où la loutre de mer soit plus commune que dans cette partie de l'Amérique ; et je serais peu surpris qu'une factorerie qui étendrait son commerce seulement à quarante ou cinquante lieues sur le bord de la mer rassemblât chaque année dix mille peaux de cet animal. M. Rollin, chirurgien-major de ma frégate, a lui-même écorché, disséqué et empaillé la seule loutre que nous ayons pu nous procurer.

[...]

Dès notre arrivée à notre second mouillage, nous établîmes l'observatoire sur l'île, qui n'était distante de nos vaisseaux que d'une portée de fusil ; nous y formâmes un établissement pour le temps de notre relâche dans ce port ; nous y dressâmes des tentes pour nos voiliers, nos forgerons, et nous y mîmes en dépôt les pièces a eau de notre arrimage que nous refîmes entièrement. Comme tous les villages indiens étaient sur le continent, nous nous flattions d'être en sûreté sur notre île ; mais nous fîmes bientôt l'expérience du contraire. Nous avions déjà éprouvé que les Indiens étaient très voleurs ; mais nous ne leur supposions pas une activité et une opiniâtreté capables d'exécuter les projets les plus longs et les plus difficiles : nous apprîmes bientôt à les mieux connaître. Ils passaient toutes les nuits à épier le moment favorable pour nous voler ; mais nous faisions bonne garde à bord de nos vaisseaux et ils ont rarement trompé notre vigilance. J'avais d'ailleurs établi la loi de Sparte : le volé était puni ; et si nous n'applaudissions pas au voleur, du moins nous ne réclamions rien, afin d'éviter toute rixe qui aurait pu avoir des suites funestes. Je ne me dissimulais pas que cette extrême douceur les rendrait insolents ; j'avais cependant tâché de les convaincre de la supériorité de nos armes : on avait tiré devant eux un coup de canon à boulet, afin de leur faire voir qu'on pouvait les atteindre de loin ; et un coup de fusil à balle avait traversé, en présence d'un grand nombre de ces Indiens, plusieurs doubles d'une cuirasse qu'ils nous avaient vendue, après nous avoir fait comprendre par signes qu'elle était impénétrable aux flèches et aux poignards ; enfin, nos chasseurs qui étaient adroits tuaient les oiseaux sur leur tête. Je suis bien certain qu'ils n'ont jamais cru nous inspirer des sentiments de crainte ; mais leur conduite m'a prouvé qu'ils n'ont pas douté que notre patience ne fût à toute épreuve. Bientôt, ils m'obligèrent à lever l'établissement que j'avais sur l'île ; ils y débarquaient la nuit, du côté du large ; ils traversaient un bois très fourré, dans lequel il nous était impossible de pénétrer le jour ; et, se glissant sur le ventre comme des couleuvres, sans remuer presque une feuille, ils parvenaient, malgré nos sentinelles, à dérober quelques-uns de nos effets. Enfin, ils eurent l'adresse d'entrer de nuit dans la tente où couchaient MM. de Lauriston et Darbaud, qui étaient de garde à l'observatoire ; ils enlevèrent un fusil garni d'argent, ainsi que les habits de ces deux officiers, qui les avaient placés par précaution sous leur chevet : une garde de douze hommes ne les aperçut pas et les deux officiers ne furent point éveillés. Ce dernier vol nous eût peu inquiétés sans la perte du cahier original sur lequel étaient écrites toutes nos observations astronomiques depuis notre arrivée dans le port des Français.

Vue d'un établissement des habitans du Port des Français pour la saison de la pêche. Dessiné par Blondela. Gravé par Le Grand. L. Aubert scripsit. Atlas du Voyage de La Pérouse, no. 21. (Paris: L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

Ces obstacles n'empêchaient pas nos canots et chaloupes de faire l'eau et le bois ; tous nos officiers étaient sans cesse en corvée à la tête des différents détachements de travailleurs que nous étions obligés d'envoyer à terre ; leur présence et le bon ordre contenaient les sauvages. Pendant que nous faisions les dispositions les plus promptes pour notre départ, MM. de Monneron et Bernizet levaient le plan de la baie.

Nous avions déjà visité le fond de la baie, qui est peut-être le lieu le plus extraordinaire de la terre. Pour en avoir une idée, qu'on se représente un bassin d'eau d'une profondeur qu'on ne peut mesurer au milieu, bordé par des montagnes à pic, d'une hauteur excessive, couvertes de neige, sans un brin d'herbe sur cet amas immense de rochers condamnés par la nature à une stérilité éternelle. Je n'ai jamais vu un souffle de vent rider la surface de cette eau ; elle n'est troublée que par la chute d'énormes morceaux de glace qui se détachent très fréquemment de cinq différents glaciers, et qui font en tombant un bruit qui retentit au loin dans les montagnes. L'air y est si tranquille et le silence si profond que la simple voix d'un homme se fait entendre à une demi-lieue, ainsi que le bruit de quelques oiseaux de mer qui déposent leurs neufs dans le creux de ces rochers. C'était au fond de cette baie que nous espérions trouver des canaux par lesquels nous pourrions pénétrer dans l'intérieur de l'Amérique. Nous supposions qu'elle devait aboutir à une grande rivière dont le cours pouvait se trouver entre deux montagnes, et que cette rivière prenait sa source dans un des grands lacs au nord du Canada. Voilà notre chimère, et voici quel en fut le résultat.

[Plusieurs membres de l'équipage, avec Lapérouse, s'engagent dans les deux canaux : ils sont tous deux terminés en cul-de-sac par des glaciers.]

CONTINUATION DE NOTRE SÉJOUR AU PORT DES FRANÇAIS.

AU MOMENT D'EN PARTIR, NOUS ÉPROUVONS LE PLUS AFFREUX MALHEUR.

PRÉCIS HISTORIQUE DE CET ÉVÉNEMENT.

NOUS REPRENONS NOTRE PREMIER MOUILLAGE.

DÉPART.

Le lendemain de cette course, le chef arriva à bord mieux accompagné et plus paré qu'à son ordinaire ; après beaucoup de chansons et de danses, il proposa de me vendre l'île sur laquelle était mon observatoire, se réservant sans doute tacitement, pour lui et pour les autres Indiens, le droit de nous y voler. Il était plus que douteux que ce chef fût propriétaire d'aucun terrain ; le gouvernement de ces peuples est tel que le pays doit appartenir à la société entière. Cependant, comme beaucoup de sauvages étaient témoins de ce marché, j'avais droit de penser qu'ils y donnaient leur sanction ; et j'acceptai l'offre du chef, convaincu d'ailleurs que le contrat de cette vente pourrait être cassé par plusieurs tribunaux si jamais la nation plaidait contre-nous ; car nous n'avions aucune preuve que les témoins fussent ses représentants, et le chef le vrai propriétaire. Quoi qu'il en soit, je lui donnai plusieurs aunes de drap rouge, des haches, des herminettes, du fer en barre, des clous ; je fis aussi des présents à toute sa suite. Le marché ainsi conclu et soldé, j'envoyai prendre possession de l'île avec les formalités ordinaires ; je fis enterrer au pied d'une roche une bouteille qui contenait une inscription relative à cette prise de possession et je mis auprès une des médailles de bronze qui avaient été frappées en France avant notre départ.

Cependant, l'ouvrage principal, celui qui avait été l'objet de notre relâche, était achevé ; nos canons étaient en place, notre arrimage réparé, et nous avions embarqué une aussi grande quantité d'eau et de bois qu'à notre départ du Chili. Nul port dans l'univers ne peut présenter plus de commodités pour hâter ce travail qui est souvent si difficile dans d'autres contrées.

Le plan de MM. Monneron et Bernizet était achevé, ainsi que la mesure d'une base prise par M. Blondelas, qui avait servi à M. de Langle, à M. Dagelet et au plus grand nombre des officiers à mesurer trigonométriquement la hauteur des montagnes ; nous n'avions à regretter que le cahier d'observations de M. Dagelet, et ce malheur était presque réparé par les différentes notes qui avaient été retrouvées : nous nous regardions enfin comme les plus heureux des navigateurs, d'être arrivés à une si grande distance de l'Europe sans avoir eu un seul malade ni un seul homme des deux épuipages atteint du scorbut.

Mais le plus grand des malheurs, celui qu'il était le plus impossible de prévoir, nous attendait à ce terme. C'est avec la plus vive douleur que je vais tracer l'histoire d'un désastre mille fois plus cruel que les maladies et tous les autres événements des plus longues navigations. Je cède au devoir rigoureux que je me suis imposé d'écrire cette relation et je ne crains pas de laisser connaître que mes regrets ont été, depuis cet événement, cent fois accompagnés de mes larmes ; que le temps n'a pu calmer ma douleur : chaque objet, chaque instant me rappelle la perte que nous avons faite, et dans une circonstance où nous croyions si peu avoir à craindre un pareil événement.

J'ai déjà dit que les sondes devaient être placées sur le plan de MM. de Monneron et Bernizet par les officiers de la marine ; en conséquence, la biscayenne de l'Astrolabe, aux ordres de M. de Marchainville, fut commandée pour le lendemain, et je fis disposer celle de ma frégate ainsi que le petit canot dont je donnai le commandement à M. Boutin.

M. d'Escures, mon premier lieutenant, chevalier de Saint-Louis, commandait la biscayenne de la Boussole et était le chef de cette petite expédition. Comme son zèle m'avait paru quelquefois un peu ardent, je crus devoir lui donner des instructions par écrit. Les détails dans lesquels j'étais entré sur la prudence que j'exigeais lui parurent si minutieux qu'il me demanda si je le prenais pour un enfant, ajoutant qu'il avait déjà commandé des bâtiments. Je lui expliquai amicalement le motif de mes ordres ; je lui dis que M. de Langle et moi avions sondé la passe de la baie deux jours auparavant, et que j'avais trouvé que l'officier commandant le deuxième canot qui était avec nous avait passé trop près de la pointe, sur laquelle même il avait touché. J'ajoutai que de jeunes officiers croient qu'il est du bon ton, pendant les sièges, de monter sur le parapet des tranchées, et que ce même esprit leur fait braver, dans les canots, les roches et les brisants ; mais que cette audace peu réfléchie pouvait avoir les suites les plus funestes dans une campagne comme la nôtre, où ces sortes de périls se renouvelaient à chaque minute. Après cette conversation, je lui remis les instructions suivantes, que je lus à M. Boutin : elles feront mieux connaître qu'aucun autre exposé la mission de M. d'Escures et les précautions que j'avais prises.

[Suit le détail des instructions.]

Ces instructions devaient-elles me laisser quelque crainte ? Elles étaient données à un homme de trente-trois ans, qui avait commandé des bâtiments de guerre : combien de motifs de sécurité !

Nos canots partirent, comme je l'avais ordonné, à six heures du matin ; c'était autant une partie de plaisir que d'instruction et d'utilité ; on devait chasser et déjeuner sous des arbres. Je joignis à M. d'Escures, M. de Pierrevert et M. de Montarnal, le seul parent que j'eusse dans la marine, et auquel j'étais aussi tendrement attaché que s'il eût été mon fils ; jamais jeune officier ne m'avait donné plus d'espérance, et M. de Pierrevert avait déjà acquis ce que j'attendais très incessamment de l'autre.

Les sept meilleurs soldats du détachement composaient l'armement de cette biscayenne, dans laquelle le maître pilote de ma frégate s'était aussi embarqué pour sonder. M. Boutin avait pour second dans son petit canot M. Mouton, lieutenant de frégate ; je savais que le canot de l'Astrolabe était commandé par M. de Marchainville ; mais j'ignorais s'il y avait d'autres officiers.

A dix heures du matin, je vis revenir notre petit canot. Un peu surpris, parce que je ne l'attendais pas si tôt, je demandai à M. Boutin, avant qu'il fût monté à bord, s'il y avait quelque chose de nouveau ; je craignis dans ce premier instant quelque attaque des sauvages : l'air de M. Boutin n'était pas propre à me rassurer ; la plus vive douleur était peinte sur son visage. Il m'apprit bientôt le naufrage affreux dont il venait d'être témoin, et auquel il n'avait échappé que parce que la fermeté de son caractère lui avait permis devoir toutes les ressources qui restaient dans un si extrême péril. Entraîné, en suivant son commandant, au milieu des brisants qui portaient dans la passe, pendant que la marée sortait avec une vitesse de trois ou quatre lieues par heure, il imagina de présenter à la lame l'arrière de son canot qui, de cette manière, poussé par cette lame et lui cédant, pouvait ne pas se remplir, mais devait cependant être entraîné au-dehors, à reculons, par la marée. Bientôt, il vit les brisants de l'avant de son canot et il se trouva dans la grande mer. Plus occupé du salut de ses camarades que du sien propre, il parcourut le bord des brisants dans l'espoir de sauver quelqu'un ; il s'y rengagea même, mais il fut repoussé parla marée ; enfin, il monta sur les épaules de M. Mouton, afin de découvrir un plus grand espace : vain espoir, tout avait été englouti... et M. Boutin rentra à la marée étale. La mer étant devenue belle, cet officier avait conservé quelque espérance pour la biscayenne de l'Astrolabe ; il n'avait vu périr que la nôtre. M. de Marchainville était dans ce moment à un grand quart de lieue du danger, c'est-à-dire dans une mer aussi parfaitement tranquille que celle du port le mieux fermé ; mais ce jeune officier, poussé par une générosité sans doute imprudente, puisque tout secours était impossible dans ces circonstances, ayant l'âme trop élevée, le courage trop grand pour faire cette réflexion lorsque ses amis étaient dans un si extrême danger, vola à leur secours, se jeta dans les mêmes brisants et, victime de sa générosité et de la désobéissance formelle de son chef, périt comme lui.

Naufrage des deux chaloupes, au Port des Français. Dessiné par Nicolas-Marie Ozanne (1728-1811).

Gravé par Dequevauviller. L. Aubert scripsit. Atlas du Voyage de La Pérouse, no. 24.

(Paris : L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

Bientôt, M. de Langle arriva à mon bord aussi accablé de douleur que moi-même et m'apprit en versant des larmes que le malheur était encore infiniment plus grand que je ne croyais. Depuis notre départ de France, il s'était fait une loi inviolable de ne jamais détacher les deux frères [Il s'agissait de MM. La Borde Marchainville et la Borde Boutervilliers]. pour une même corvée et il avait cédé, dans cette seule occasion, au désir qu'ils avaient témoigné d'aller se promener et chasser ensemble ; car c'était presque sous ce point de vue que nous avions envisagé, l'un et l'autre, la course de nos canots que nous croyions aussi peu exposés que dans la rade de Brest lorsque le temps est très beau.

Les pirogues des sauvages vinrent dans ce même moment nous annoncer ce funeste événement ; les signes de ces hommes grossiers exprimaient qu'ils avaient vu périr les deux canots et que tous secours avaient été impossibles : nous les comblâmes de présents et nous tâchâmes de leur faire comprendre que toutes nos richesses appartiendraient à celui qui aurait sauvé un seul homme.

Rien n'était plus propre à émouvoir leur humanité ; ils coururent sur les bords de la mer et se répandirent sur les deux côtés de la baie. J'avais déjà envoyé ma chaloupe, commandée par M. de Clonard, vers l'est où, si quelqu'un, contre toute apparence, avait eu le bonheur de se sauver, il était probable qu'il aborderait. M. de Langle se porta sur la côte de l'ouest afin de ne rien laisser à visiter, et je restai à bord, chargé de la garde des deux vaisseaux, avec les équipages nécessaires pour n'avoir rien à craindre des sauvages, contre lesquels la prudence voulait que nous fussions toujours en garde. Presque tous les officiers et plusieurs autres personnes avaient suivi MM. de Langle et Clonard ; ils firent trois lieues sur le bord de la mer, où le plus petit débris ne fut pas même jeté. J'avais cependant conservé un peu d'espoir : l'esprit s'accoutume avec peine au passage si subit d'une situation douce à une douleur si profonde ; mais le retour de nos canots et chaloupes détruisit cette illusion et acheva de me jeter dans une consternation que les expressions les plus fortes ne rendront jamais que très imparfaitement. Je vais rapporter ici la relation de M. Boutin ; il était l'ami de M. d'Escures, et nous ne pensons pas également l'un et l'autre sur l'imprudence de cet officier.

[Suit la relation détaillée de M. Boutin, rescapé de ce naufrage.]

Louis Philippe Crépin (1772 - 1851) - Le naufrage des chaloupes dans la Baie des Français, 1806

Il ne nous restait plus qu'à quitter promptement un pays qui nous avait été si funeste ; mais nous devions encore quelques jours aux familles de nos malheureux amis.

Si, contre toute vraisemblance, quelqu'un d'eux avait pu y revenir, comme ce ne pouvait être que dans les environs de la baie, je formai la résolution d'attendre encore plusieurs jours ; mais je quittai le mouillage de l'île et je pris celui du platin de sable qui est à l'entrée, sur la côte de l'ouest.

[C'est là que les vents contraires retiennent les vaisseaux jusqu'au 30 juillet.]

Avant notre départ, nous érigeâmes sur l'île du milieu de la baie, à laquelle je donnai le nom d'île du Cénotaphe, un monument à la mémoire de nos malheureux compagnons. M. de Lamanon composa l'inscription suivante, qu'il enterra dans une bouteille au pied de ce cénotaphe :

A L'ENTRÉE DU PORT ONT PÉRI VINGT-UN BRAVES MARINS ; QUI QUE VOUS SOYEZ, MÊLEZ VOS LARMES AUX NÔTRES.

« Le 4 juillet 1786, les frégates la Boussole et l'Astrolabe, parties de Brest le 1" août 1785, sont arrivées dans ce port. Par les soins de M. de La Pérouse, commandant en chef l'expédition ; de M. le vicomte de Langle, commandant la deuxième frégate ; de MM. de Clonard et de Monti, capitaines en second des deux bâtiments, et des autres officiers et chirurgiens, aucune des maladies qui sont la suite des longues navigations n'avait atteint les équipages. M. de La Pérouse se félicitait, ainsi que nous tous, d'avoir été d'un bout du monde à l'autre, à travers toutes sortes de dangers, ayant fréquenté des peuples réputés barbares, sans avoir perdu un seul homme ni versé une goutte de sang. Le 13 juillet, trois canots partirent à cinq heures du matin pour aller placer des sondes sur le plan de la baie qui avait été dressé. Ils étaient commandés par M. d'Escures, lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis : M. de La Pérouse lui avait donné des instructions par écrit pour lui défendre expressément de s'approcher du courant ; mais au moment qu'il croyait encore en être éloigné, il s'y trouva engagé. MM. de La Borde, frères, et de Flassan, qui étaient dans le canot de la deuxième frégate, ne craignirent pas de s'exposer pour voler au secours de leurs camarades ; mais, hélas ! ils ont eu le même sort... Le troisième canot était sous les ordres de M. Boutin, lieutenant de vaisseau. Cet officier, luttant avec courage contre les brisants, fit pendant plusieurs heures de grands mais inutiles efforts pour secourir ses amis et ne dut lui-même son salut qu'à la meilleure construction de son canot, à sa prudence éclairée, à celle de M. Laprise Mouton, lieutenant de frégate, son second ; et à l'activité et prompte obéissance de son équipage, composé de Jean Marie, patron, Lhostis, Le Bas, Corentin Jers et Monens, tous quatre matelots. Les Indiens ont paru prendre part à notre douleur ; elle est extrême. Émus par le malheur, et non découragés, nous partons le 30 juillet pour continuer notre voyage. »

Noms des officiers, soldats et matelots qui ont naufragé le 13 juillet à sept heures un quart du matin

LA BOUSSOLE

Officiers :

MM. d'ESCURES,

de PIERREVERT,

de MONTARNAL.

Équipage :

LEMAÎTRE, premier pilote,

LIEUTOT, caporal et patron,

PRIEUR,

FRAICHOT,

BERRIN,

BOLET,

FLEURY,

CHAUB, tous sept soldats ; le plus âgé n'avait pas trente-trois ans.

L'ASTROLABE

Officiers :

MM. de LA BORDE MARCHAINVILLE,

de LA BORDE BOUTERVILLIERS, frères,

FLASSAN.

Équipage :

SOULAS, caporal et patron,

PHILIBY,

JULIENS LE PENN,

PIERRE RABIER, tous quatre soldats ;

THOMAS ANDRIEUX,

GOULVEN TARREAU,

GUILLAUME DUQUESNE, tous trois gabiers, à la fleur de leur âge.

Notre séjour à l'entrée de la baie nous procura sur les mœurs et les divers usages des sauvages beaucoup de connaissances qu'il nous eût été impossible d'acquérir dans l'autre mouillage : nos vaisseaux étaient à l'ancre auprès de leurs villages ; nous les visitions plusieurs fois chaque jour et, chaque jour, nous avions à nous en plaindre, quoique notre conduite à leur égard ne se fût jamais démentie et que nous n'eussions pas cessé de leur donner des preuves de douceur et de bienveillance.

Le 22 juillet, ils nous apportèrent des débris de nos canots naufragés, que la lame avait poussés sur la côte de l'est, fort près de la baie, et ils nous firent entendre, par des signes, qu'ils avaient enterré un de nos malheureux compagnons sur le rivage où il avait été jeté par la lame. Sur ces indices, MM. de Clonard, de Monneron, de Monti partirent aussitôt et dirigèrent leur course vers l'est, accompagnés des mêmes sauvages qui nous avaient apporté ces débris, et que nous avions comblés de présents.

MM. de Langle et de Lamanon, avec plusieurs officiers et naturalistes, avaient fait deux jours auparavant, dans l'ouest, une course qui avait également pour objet ces tristes recherches ; elle fut aussi infructueuse que l'autre ; mais ils rencontrèrent un village d'Indiens, sur le bord d'une petite rivière entièrement barrée par des piquets pour la pêche du saumon : nous soupçonnions depuis longtemps que ce poisson venait de cette partie de la côte, mais nous n'en étions pas certains, et cette découverte satisfit notre curiosité.

Vues de la côte du nord-ouest de l'Amérique reconnue par les Frégates Françaises

la Boussole et l'Astrolabe en 1786. 1e. feuille. Atlas du Voyage de La Pérouse, no. 18.

(Paris: L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

Nos voyageurs rencontrèrent aussi un morai qui leur prouva que ces Indiens étaient dans l'usage de brûler les morts et d'en conserver la tête ; ils en trouvèrent une enveloppée dans plusieurs peaux. Ce monument consiste en quatre piquets assez forts qui portent une petite chambre en planches, dans laquelle reposent les cendres contenues dans des coffres ; ils ouvrirent ces coffres, défirent le paquet de peaux qui enveloppait la tête et, après avoir satisfait à leur curiosité, ils remirent scrupuleusement chaque chose à sa place ; ils y ajoutèrent beaucoup de présents en instruments de fer et en rassades. Les sauvages qui avaient été témoins de cette visite montrèrent un peu d'inquiétude ; mais ils ne manquèrent pas d'aller enlever très promptement les présents que nos voyageurs avaient laissés : d'autres curieux ayant été le lendemain dans le même lieu n'y trouvèrent que les cendres et la tête ; ils y mirent de nouvelles richesses qui eurent le même sort que celles du jour précédent. Je suis certain que les Indiens auraient désiré plusieurs visites par jour ; mais s'ils nous permirent, quoique avec un peu de répugnance, de visiter leurs tombeaux, il n'en fut pas de même de leurs cabanes ; ils ne consentirent à nous en laisser approcher qu'après en avoir écarté leurs femmes, qui sont les êtres les plus dégoûtants de l'univers.

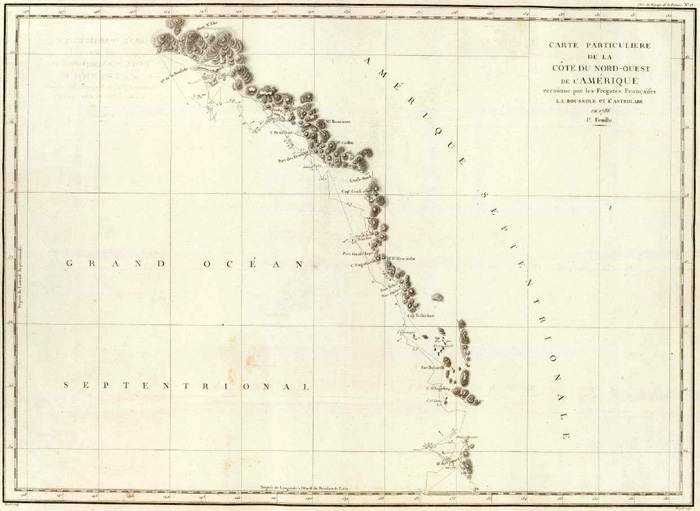

Carte particulière de la côte du nord-ouest de l'Amérique reconnue par les Frégates Françaises

la Boussole et l'Astrolabe en 1786. 1e. feuille. Bouclet sculp. Herault scrip.

Atlas du Voyage de La Pérouse no. 17. (Paris: L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

la Boussole et l'Astrolabe en 1786. 1e. feuille. Bouclet sculp. Herault scrip.

Atlas du Voyage de La Pérouse no. 17. (Paris: L'Imprimerie de la République, An V, 1797)

Nous voyions, chaque jour, entrer dans la baie de nouvelles pirogues et, chaque jour, des villages entiers en sortaient et cédaient leur place à d'autres. Ces Indiens paraissaient beaucoup redouter la passe et ne s'y hasardaient jamais qu'à la mer étale du flot ou du jusant : nous apercevions distinctement, à l'aide de nos lunettes, que, lorsqu'ils étaient entre les deux pointes, le chef ou du moins l'Indien le plus considérable se levait, tendait les bras vers le soleil et paraissait lui adresser des prières, pendant que les autres pagayaient avec la plus grande force. Ce fut en demandant quelques éclaircissements sur cette coutume que nous apprîmes que, depuis peu de temps, sept très grandes pirogues avaient fait naufrage dans la passe : la huitième s'était sauvée ; les Indiens qui échappèrent à ce malheur la consacrèrent ou à leur dieu, ou à la mémoire de leurs compagnons ; nous la vîmes à côté d'un morai qui contenait sans doute les cendres de quelques naufragés.

Cette pirogue ne ressemblait point à celles du pays, qui ne sont formées que d'un arbre creusé, relevé de chaque côté par une planche cousue au fond de la pirogue. Celle-ci avait des couples, des lisses comme nos canots ; et cette charpente, très bien faite, avait un étui de peau de loup marin qui lui servait de bordage ; il était si parfaitement cousu que les meilleurs ouvriers d'Europe auraient de la peine à imiter ce travail : l'étui dont je parle, que nous avons mesuré avec la plus grande attention, était déposé dans le morai à côté des coffres cinéraires ; et la charpente de la pirogue, élevée sur des chantiers, restait nue auprès de ce monument.

J'aurais désiré emporter cette enveloppe en Europe ; nous en étions absolument les maîtres ; cette partie de la baie n'étant pas habitée, aucun Indien ne pouvait y mettre obstacle ; d'ailleurs, je suis très persuadé que les naufragés étaient étrangers et j'expliquerai mes conjectures à cet égard dans le chapitre suivant ; mais il est une religion universelle pour les asiles des morts, et j'ai voulu que ceux-ci fussent respectés.

Enfin, le 30 juillet, à quatre heures du soir, nous appareillâmes avec une brise très faible de l'ouest, qui ne cessa que lorsque nous fûmes à trois lieues au large.

Jean-François de Lapérouse ; Voyage autour du monde sur l'Astrolabe et la Boussole (1785-1788)

Jean-François de Lapérouse ; Voyage autour du monde sur l'Astrolabe et la Boussole (1785-1788)

(À suivre ...)

1 commentaire:

Excellent ! Je suis dans la lecture de "La malédiction Lapérouse" de Dominique Le Brun est publié aux éditions Omnibus (1132 p., 28E) et du journal de bord. Il manque justement tous ces détails, cartes et photos du lieu qui donnent à vivre la scène avec beaucoup plus de précisions. Merci pour ce travail !

Enregistrer un commentaire