Découvrez Various!

Charles Georges Spitz (1857-1894) ; Nus tahitiens, vers 1889

Il était père d'une famille nombreuse. A l'arrivée des Européens, il laissa tomber des regards de dédain sur eux, sans marquer ni étonnement, ni frayeur, ni curiosité. Ils l'abordèrent ; il leur tourna le dos et se retira dans sa cabane son silence et son souci ne décelaient que trop sa pensée : il gémissait en lui-même sur les beaux jours de son pays éclipsés. Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur le rivage, s'attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre leurs bras, et pleuraient, ce vieillard s'avança d'un air sévère, et dit : « pleurez, malheureux Taïtiens ! pleurez ; mais que ce soit de l'arrivée, et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend au côté de celui-là, dans l'autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu'eux. Mais je me console ; je touche à la fin de ma carrière ; et la calamité que je vous annonce, je ne la verrai point. O taïtiens ! mes amis ! vous auriez ni moyen d'échapper à un funeste avenir ; mais j'aimerai mieux mourir que de vous en donner le conseil. Qu'ils s'éloignent, et qu'ils vivent. »

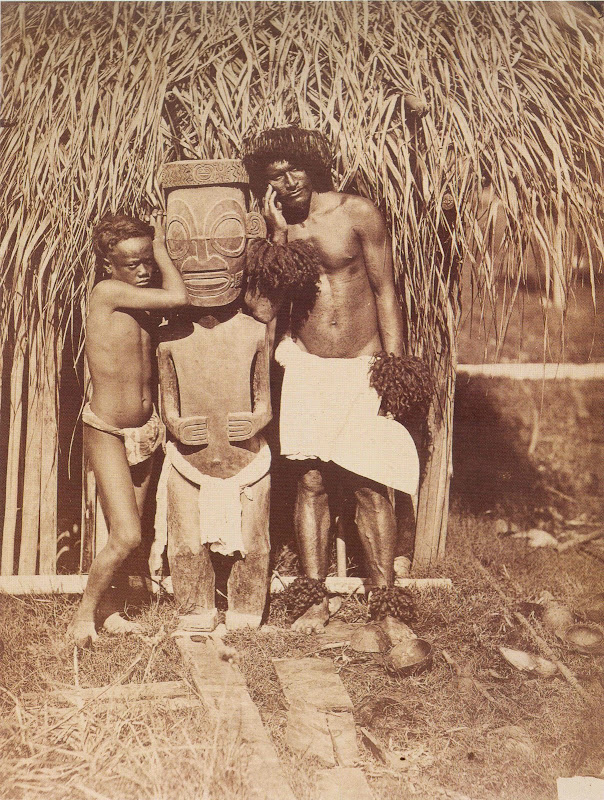

Atelier Hoare ; Guerrier marquisien, vers 1880

Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon qui es–tu donc, pour faire des esclaves ? Orou ! toi qui entends la langue de ces hommes–là, dis–nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est a nous.Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Taïtien débarquait un jour sur vos côtes, et qu'il gravât sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres. Ce pays est aux habitants de Taïti, qu'en penserais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu'est-ce que cela fait ? Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé ; et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée ! Tu n'es pas esclave : tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Taïtien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Taïtien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi ?

Charles Georges Spitz (1857-1894) ; Autoportrait, vers 1889

Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t'avons–nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t'avons–nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris, parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes, qu'y manque-t-il, à ton avis ? Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles commodités de la vie ; mais permets à des êtres sensés de s'arrêter, lorsqu'ils n'auraient à obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons–nous de travailler ? Quand jouirons–nous ? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras ; laisses nous reposer : ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques. Regarde ces hommes ; Vois comme ils sont droits, sains et robustes. Regarde ces femmes ; vois comme elles sont droites, saines, fraîches et belles. Prends cet arc, c'est le mien ; appelle à ton aide un, deux, trois, quatre de tes camarades, et tâchez de le tendre. Je le tends moi seul. Je laboure la terre ; je grimpe la montagne ; je perce la forêt ; je parcours une lieue de la plaine en moins d'une heure. Tes jeunes compagnons ont eu peine à me suivre ; et j'ai quatre-vingt-dix ans passés.

Paul-Émile Miot (1827-1900) ; Pêcheurs tahitiens, 1870

Malheur à cette île ! malheur aux Taïtiens présents, et à tous les Taïtiens à venir, du jour où tu nous as visités ! Nous ne connaissions qu'une maladie ; celle à laquelle l'homme, l'animal et la plante ont été condamnés, la vieillesse ; et tu nous en as apporté une autre tu as infecté notre sang. Il nous faudra peut–être exterminer de nos propres mains nos filles, nos femmes, nos enfants ; ceux qui ont approché tes femmes ; celles qui ont approché tes hommes. Nos champs seront trempés du sang impur qui a passé de tes veines dans les nôtres ; ou nos enfants, condamnés à nourrir et à perpétuer le mal que tu as donné aux pères et aux mères, et qu'ils transmettront à jamais à leurs descendants. Malheureux ! tu seras coupable, ou des ravages qui suivront les funestes caresses des tiens, ou des meurtres que nous commettrons pour en arrêter le poison. Tu parles de crimes ! as-tu l'idée d'un plus grand crime que le tien ? Quel est chez toi le châtiment de celui qui tue son voisin ? la mort par le fer. Quel est chez toi le châtiment du lâche qui l'empoisonne ? la mort par le feu. Compare ton forfait à ce dernier ; et dis–nous, empoisonneur de nations, le supplice que tu mérites ? Il n'y a qu'un moment, la jeune Taïtienne s'abandonnait avec transport aux embrassements du jeune Taïtien ; elle attendait avec impatience que sa mère, autorisée par l'âge nubile, relevât son voile, et mît sa gorge à nu. Elle était fière d'exciter les désirs, et d'irriter les regards amoureux de l'inconnu, de ses parents, de son frère; elle acceptait sans frayeur et sans honte, en notre présence, au milieu d'un cercle d'innocents Taïtiens, au son des flûtes, entre les danses, les caresses de celui que son jeune cœur et la voix secrète de ses sens lui désignaient. L'idée de crime et le péril de la maladie sont entrés avec toi parmi nous. Nos jouissances, autrefois si douces, sont accompagnées de remords et d'effroi. Cet homme noir, qui est près de toi, qui m'écoute, a parlé à nos garçons ; je ne sais ce qu'il a dit à nos filles ; mais nos garçons hésitent ; mais nos filles rougissent. Enfonce–toi, si tu veux, dans la forêt obscure avec la compagne perverse de tes plaisirs ; mais accorde aux bons et simples Taïtiens de se reproduire sans honte, à la face du ciel et au grand jour. Quel sentiment plus honnête et plus grand pourrais–tu mettre à la place de celui que nous leur avons inspiré, et qui les anime ? Ils pensent que le moment d'enrichir la nation et la famille d'un nouveau citoyen est venu, et ils s'en glorifient. Ils mangent pour vivre et pour croître : ils croissent pour multiplier, et ils n'y trouvent ni vice, ni honte. Écoute la suite de tes forfaits.

Paul-Émile Miot (1827-1900) ; "Deux naturels près d'une idole" ; îles Marquises, 1870

A peine t'es–tu montré parmi eux, qu'ils sont devenus voleurs. A peine es–tu descendu dans notre terre, qu'elle a fumé de sang. Ce Taïtien qui courut à ta rencontre, qui t'accueillit, qui te reçut en criant : Talo ! ami, ami ; vous l'avez tué. Et pourquoi l'avez–vous tué ? parce qu'il avait été séduit par l'éclat de tes petits œufs de serpents. Il te donnait ses fruits ; il t'offrait sa femme et sa fille ; il te cédait sa cabane : et tu l'as tué pour une poignée de ces grains, qu'il avait pris sans te les demander. Et ce peuple ? Au bruit de ton arme meurtrière, la terreur s'est emparée de lui ; et il s'est enfui dans la montagne. Mais crois qu'il n'aurait pas tardé d'en descendre ; crois qu'en un instant, sans moi, vous périssiez tous. Eh ! pourquoi les ai–je apaisés ? pourquoi les ai–je contenus ? pourquoi les contiens–je encore dans ce moment ? Je l'ignore ; car tu ne mérites aucun sentiment de pitié ; car tu as une âme féroce qui ne l'éprouva jamais. Tu t'es promené, toi et les tiens, dans notre île ; tu as été respecté ; tu as joui de tout ; tu n'as trouvé sur ton chemin ni barrière, ni refus : on t'invitait, tu t'asseyais ; on étalait devant toi l'abondance du pays. As–tu voulu de jeunes filles ? excepté celles qui n'ont pas encore le privilège de montrer leur visage et leur gorge, les mères t'ont présenté les autres toutes nues ; te voilà, possesseur de la tendre victime du devoir hospitalier ; on a jonché, pour elle et pour toi la terre de feuilles et de fleurs ; les musiciens ont accordé leurs instruments ; rien n'a troublé la douceur, ni gêné la liberté de tes caresses et des siennes. On a chanté l'hymne, l'hymne qui t'exhortait à être homme, qui exhortait notre enfant à être femme, et femme complaisante et voluptueuse. On a dansé autour de votre couche ; et c'est au sortir des bras de cette femme, après avoir éprouvé sur son sein la plus douce ivresse, que tu as tué son frère, son ami, son père, peut–être, tu as fait pis encore ; regarde de ce côté ; vois cette enceinte hérissée de flèches ; ces armes qui n'avaient menacé que nos ennemis, vois–les tournées contre nos propres enfants : vois les malheureuses compagnes de vos plaisirs ; vois leur tristesse ; vois la douleur de leurs pères ; vois le désespoir de leurs mères : c'est là qu'elles sont condamnées à périr par nos mains, ou par le mal que tu leur as donné. Éloigne toi, à moins que tes yeux cruels ne se plaisent à des spectacles de mort : éloigne toi va, et puissent les mers coupables qui t'ont épargné dans ton voyage, s'absoudre, et nous venger en t'engloutissant avant ton retour ! Et vous, Taïtiens, rentrez dans vos cabanes, rentrez tous ; et que ces indignes étrangers n'entendent à leur départ que le flot qui mugit, et ne voient que l'écume dont sa fureur blanchit une rive déserte ! »

A peine eut–il achevé, que la foule des habitants disparut : un vaste silence régna dans toute l'étendue de l'île ; et l'on n'entendit que le sifflement aigu des vents et le bruit sourd des eaux sur toute la longueur de la côte : on eût dit que l'air et la mer sensibles à la voix du vieillard, se disposaient à lui obéir.

A peine eut–il achevé, que la foule des habitants disparut : un vaste silence régna dans toute l'étendue de l'île ; et l'on n'entendit que le sifflement aigu des vents et le bruit sourd des eaux sur toute la longueur de la côte : on eût dit que l'air et la mer sensibles à la voix du vieillard, se disposaient à lui obéir.

Paul-Émile Miot (1827-1900) ; "Le roi Vaitehu des îles Marquises", 1870

B.– Eh bien ! qu'en pensez–vous?

A. – Ce discours me paraît véhément ; mais à travers je ne sais quoi d'abrupt et de sauvage, il me semble retrouver des idées et des tournures européennes.

B. – Pensez donc que c'est une traduction du taïtien en espagnol, et de l'espagnol en français. Le vieillard s'était rendu, la nuit, chez cet Orou qu'il a interpellé, et dans la case duquel l'usage de la langue espagnole s'était conservé de temps immémorial. Orou avait écrit en espagnol la harangue du vieillard ; et Bougainville en avait une copie à la main, tandis que le Taïtien la prononçait.

A. – Je ne vois que trop à présent pourquoi Bougainville a supprimé ce fragment ; mais ce n'est pas là tout ; et ma curiosité pour le reste n'est pas légère.

B. – Ce qui suit, peut–être, vous intéressera moins.

A. – N'importe.

B. – C'est un entretien de l'aumônier de l'équipage avec un habitant de l'île.

A. – Orou ?

B. – Lui–même. Lorsque le vaisseau de Bougainville approcha de Taïti un nombre infini d'arbres creusés furent lancés sur les eaux ; en un instant son bâtiment en fut environné ; de quelque côté qu'il tournât ses regards, il voyait des démonstrations de surprise et de bienveillance. On lui jetait des provisions ; on lui tendait les bras ; on s'attachait à des cordes ; on gravissait contre les planches ; on avait rempli sa chaloupe ; on criait vers le rivage, d'où les cris étaient répondus ; les habitants de l'île accouraient ; les voilà tous à terre : on s'empare des hommes de l'équipage ; on se les partage ; chacun conduit le sien dans sa cabane : les hommes les tenaient embrassés par le milieu du corps, les femmes leur flattaient les joues de leurs mains. Placez–vous là ; soyez témoin, par pensée, de ce spectacle d'hospitalité ; et dites moi comment vous trouvez l'espèce humaine.

A. - Très belle.

B. – Mais j'oublierais peut–être de vous parler d'un événement assez singulier. Cette scène de bienveillance et d'humanité fut troublée tout à coup par les cris d'un homme qui appelait à son secours ; c'était le domestique d'un des officiers de Bougainville. De jeunes Taïtiens s'étaient jetés sur lui, l'avaient étendu par terre, le déshabillaient et se disposaient à lui faire la civilité.

A. - Quoi ! ces peuples si simples, ces sauvages. Si bons, si honnêtes ?...

B. - Vous vous trompez ; ce domestique était une femme déguisée en homme. Ignorée de l'équipage entier, pendant tout le temps d'une longue traversée, les Taïtiens devinèrent son sexe au premier coup d'œil. Elle était née en Bourgogne ; elle s'appelait Barré ; ni laide, ni jolie, âgée de vingt-six ans. Elle n'était jamais sortie de son hameau ; et sa première pensée de voyager fut de faire le tour du globe : elle montra toujours de la sagesse et du courage.

A. – Ces frêles machines-là renferment quelquefois des âmes bien fortes.

Denis Diderot (1713 - 1784) ; Supplément au voyage de Bougainville ou dialogue entre A et B ; sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. 1772

Charles Georges Spitz (1857-1894) ; Nus tahitiens, vers 1889

2 commentaires:

Je vais revenir lire ceci plus longuement, ça m'a l'air tout à fait à mon goût, M. Ogre.

A très bientôt,

Marraine.

... Merci chère Marraine pour votre commentaire ; vous me voyez très honoré de satisfaire votre goût ... Pour un Ogre, pensez donc ...

Enregistrer un commentaire