Vaincre ? Résister ? Tenir ? Faire notre devoir ?

Non. Faire nos besoins. Dehors, c'est un déluge de fer. C'est très simple : il tombe un obus de chaque calibre par minute et par mètre carré. Nous sommes neuf survivants dans un trou. Ce n'est pas un abri, mais les quarante centimètres de terre et de rondins sur notre tête sont devant nos yeux une sorte de visière contre l'horreur. Plus rien au monde ne nous fera sortir de là. Mais ce que nous avons mangé, ce que nous mangeons se réveille plusieurs fois par jour dans notre ventre. Il faut que nous fassions nos besoins. Le premier de nous que ça a pris est sorti ; depuis deux jours il est là, à trois mètres devant nous, mort déculotté. Nous faisons dans du papier et nous le jetons là devant. Nous avons fait dans de vieilles lettres que nous gardions. Nous sommes neuf dans un espace où normalement on pourrait tenir à peine trois serrés. Nous sommes un peu plus serrés.

Nos jambes et nos bras sont emmêlés. Quand un veut seulement plier son genou nous sommes tous obligé de faire les gestes qui le lui permettront. La terre de notre abri tremble autour de nous sans cesse. Sans cesse les graviers, la poussière et les éclats soufflent dans ce côté qui est ouvert vers le dehors. Celui qui est près de cette sorte de porte a le visage et les mains écorchés de mille petites égratignures. Nous n'entendons plus à la longue les éclatements des obus ; nous n'entendons que le coup de masse d'arrivée. C'est un martellement ininterrompu.

Il y a cinq jours que nous sommes là-dedans sans bouger. Nous n'avons plus de papier ni les uns ni les autres. Nous faisons dans nos musettes et nous les jetons dehors. Il faut démêler ses bras des autres bras, et se déculotter, et faire dans une musette qui est appuyée sur le ventre d'un copain. Quand on a fini on passe la saleté à celui de devant, qui la passe à l'autre qui la jette dehors.

Septième jour. La bataille de Verdun continue.

De plus en plus héros. Nous ne sortons toujours pas de notre trou. Nous ne sommes plus que huit. Celui qui était devant la porte a été tué par un gros éclat qui est arrivé en plein dedans, lui a coupé la gorge et l'a saigné. Nous avons essayé de boucher la porte avec son corps. Nous avons bien fait.

Une sorte de tir rasant qui s'est spécialisé depuis quelques heures sur ce morceau du secteur fait pleuvoir sur nous des éclats de recul. Nous les entendons frapper dans le corps qui bouche la porte. Malgré qu'il ait été saigné comme un porc avec la carotide ouverte, il saigne encore à chacune de ces blessures qu'il reçoit après la mort. J'ai oublié de dire que depuis plus de dix jours aucun de nous n'a de fusil, ni de cartouches, ni de couteau, ni de baïonnette. Mais nous avons de plus en plus ce terrible besoin qui ne cesse pas, qui nous déchire. Surtout depuis que nous avons essayé d'avaler de petite boulettes de terre pour calmer la faim, et aussi parce que cette nuit il a plu et, comme nous n'avions pas bu depuis quatre jours, nous avons léché l'eau de la pluie qui ruisselait à travers les rondins et aussi celle qui venait de dehors et qui coulait chez nous par-dessous le cadavre qui bouche la porte.

Nous faisons dans notre main. C'est une dysenterie qui coule entre nos doigts. On ne peut même pas arriver à jeter ça dehors. Ceux qui sont au fond essuient leurs mains dans la terre à côté d'eux.

Les trois qui sont près de la porte s'essuient dans les vêtements du mort. C'est de cette façon que nous nous apercevons que nous faisons du sang. Du sang épais, mais absolument vermeil. Beau. Celui-là a cru que c'était le mort sur lequel il s'essuyait qui saignait. Mais la beauté du sang l'a fait réfléchir. Il y a maintenant quatre jours que ce cadavre bouche la porte et nous sommes le 9 août, et nous voyons bien qu'il se pourrit. Celui-là avait fait dans sa main droite : il a passé sa main gauche à son derrière ; il l'a tirée pleine de ce sang frais. Dans le courant de ce jour-là, nous nous apercevons à tour de rôle que nous faisons du sang. Alors nous faisons carrément sur place, là, sous nous. J'ai dit que nous n'avons plus d'armes depuis longtemps ; mais nous avons tous notre quart passé dans une courroie de notre équipement, car nous sommes à tout moment dévorés par une soif de feu, et de temps en temps nous buvons notre urine. C'est l'admirable bataille de Verdun.

Jean Giono ; Recherche de la pureté, 1939

Le dormeur du val

C'est un trou de verdure où chante une rivière,

Accrochant follement aux herbes des haillons

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme

Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur Rimbaud

2 commentaires:

... je reviens, je vais vomir mon café et je reviens ...

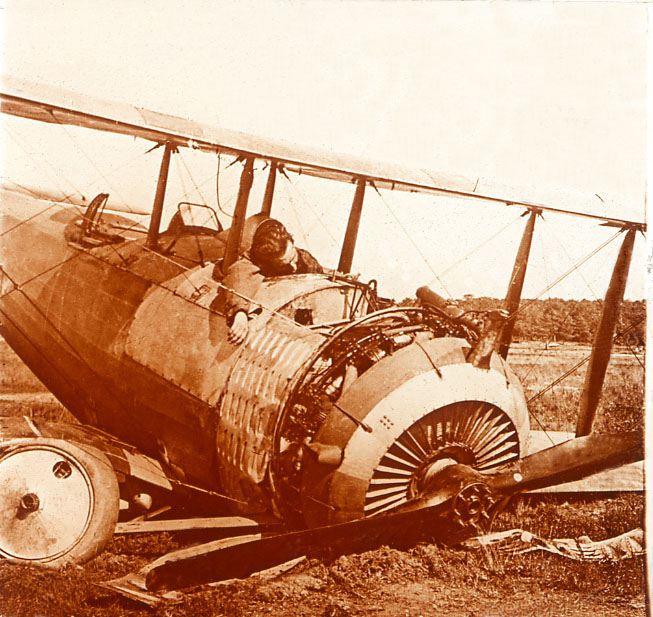

Monsieur Ogre !!! Pourquoi des photos pareilles ???

N'y a-t-il point assez de violence et d'atrocités dans la vie pour que vous nous soummetiez à de tels clichés, vous, Ô Tendre Arpenteur de la Forêt ?! Vous êtes un ogre, certes, mais normalement, vos festins se font en privé...

Cela dit, ne me dites pas que je peux aussi aller voir ailleurs, et que si je râle, c'est pour votre bien ! (et aussi celui de la princesse en rouge qui me semble désormais malade...)

Enregistrer un commentaire