Sir Richard Francis Burton (1821-1890)

Son voyage en Arabie

achevé, Burton passa le mois de novembre 1853 au Caire, où il commença à

rédiger sa monumentale « Relation Personnelle d'un Pèlerinage à Médine et La Mecque »l. Mais le congé d'un an que l'East India

Company lui avait généreusement octroyé touchant à son terme, il dut regagner

bientôt Bombay. En s'embarquant pour l'Inde, il ne put résister au plaisir de

revêtir à nouveau l'ample tunique et le turban du pèlerin (hadji). Sur le navire, il se lia d'amitié avec un

membre du Bombay Council, James Lumsden, qui, après l'avoir pris pour un

authentique musulman, devait l'introduire dans les hautes sphères de la colonie

anglaise - notamment auprès de Mountstuart Elphinstone, gouverneur de Bombay.

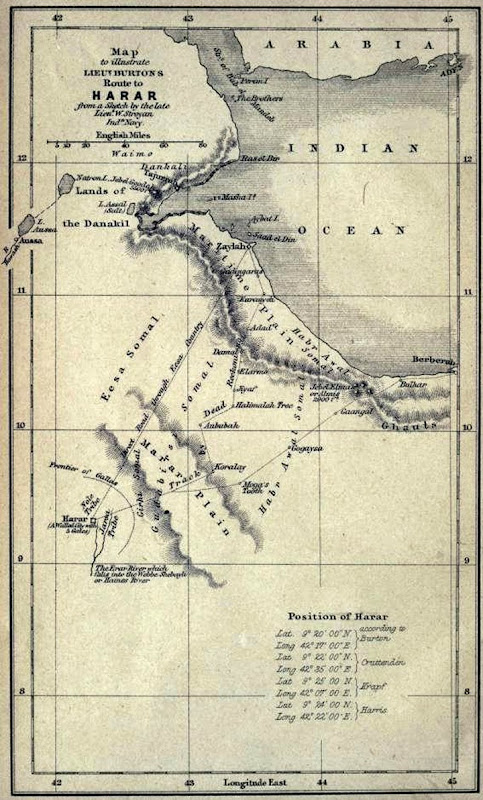

Car Burton avait un nouveau projet en tête - projet dont la réalisation

nécessitait d'importants appuis. Il se proposait en effet d'atteindre une

seconde cité sainte, cette fois totalement inviolée : Harar, la capitale

religieuse de la Somalie, perdue au cœur des déserts de la corne de l'Afrique2.

Citadelle de la foi musulmane dans cette partie du continent noir et nceud

important de la traite des esclaves, Harar n'avait été jusque-là visitée par

aucun Européen (seule la côte nord de la Somalie avait été explorée en 1848 par

un certain lieutenant Cuttendon, à partir d'Aden, possession britannique depuis

1839). La mystérieuse cité - racontaient les indigènes « çomals » - était gouvernée par un émir cruel et dépravé ;

elle était, à en croire une légende, promise à la décadence au cas où un «

infidèle » viendrait à y pénétrer.

Richard Francis Burton au milieu des années 1850...

Burton projetait de se

travestir en marchand musulman, et, à partir de Zeyla (au sud-est de Djibouti),

de rallier Zanzibar par Harar et l'Ogaden. Il devait finalement se borner à un

voyage aller-retour à la cité sainte, voyage dont il a laissé une relation, en

avant-première et en français, à l'intention des lecteurs de la Société de

Géographie de Paris.3

Pour son expédition,

Burton s'assura le concours de trois lieutenants de l'Armée des Indes, G.

Herne, W. Stroyan, et -- un nouveau venu - J.H. Speke, son futur compagnon

d'exploration dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Les deux premiers

furent chargés de reconnaître les alentours de Berbera ; Speke, quant à lui,

devait s'aventurer dans une vallée que l'on disait riche en gisements d'or, le

Ouadi Nogal, au sud-est de Berbera. Burton, enfin, se réserva le raid sur

Harar. Les quatre hommes devaient se rejoindre sur la côte le 15 janvier 1855.

Burton (qui reste laconique ou évasif sur certains points dans sa lettre à la

Société de Géographie) revêtit son déguisement de négociant arabe le 24 octobre

1854, et s'embarqua à Aden pour Zayla. Il recruta sur place neuf indigènes,

dont deux femmes, auxquelles il donna les noms de Sheherazade et Deenarzade

(deux personnages des Mille et Une Nuits). Le chef de sa caravane, un Yéménite

qu'il surnomma « End of Time » (« La Fin des Temps ») était un

véritable gredin, « cupide et sournois », mais sa connaissance des

proverbes arabes -- qualité qui, aux yeux de Burton, rachetait tous les vices -

était littéralement prodigieuse ; il devait lui servir d'interprète dans ses

contacts avec les bédouins Somali. Sous un ciel embrasé, Burton et son insolite

cortège s'engagèrent dans le désert infesté de scorpions. La couleur de la peau

de l'explorateur anglais ne tarda pas à attirer l'attention des populations

nomades. Pris pour un Turc (les Ottomans étaient haïs clans ces contrées), il

fut bientôt menacé de mort. « Une tête coupée ne repousse pas comme la

rose », l'avertit un Arabe. À Sagharrah, sept membres de la troupe refusèrent

d'aller plus loin. Burton jugea alors plus prudent de révéler tout bonnement

son identité, et de se faire passer pour l'envoyé du gouvernement d'Aden auprès

de l'émir d'Harar -- initiative qui devait probablement lui sauver la vie. On

lira comment, après dix jours de marche, Burton entra dans la ville -- l'un des

lieux les plus sinistres qu'il lui ait jamais été donné de voir. Les portes de

la mystérieuse cité se refermèrent derrière lui, et il fut conduit auprès de

l'émir, un jeune homme souffreteux, au teint cireux et « à l'air méchant »,

à qui il dévoila sa nationalité. Le souverain lui répondit par un sourire. Le

soir, Burton se retira dans ses quartiers, « épuisé de fatigue et

profondément impressionné par la poésie de sa situation » : « Je me trouvai sous le

toit d'un prince fanatique dont le maître mot était la mort, au milieu d'une

population qui détestait les étrangers ; et j'étais le seul Européen qui ait

franchi le seuil de leur inhospitalité, et, tout à la fois, l'instrument

désigné par le destin de leur chute future

»4.

Richard Francis Burton au milieu des années 1850...

Espionné en permanence,

incapable de prendre des notes, Burton s'aperçut bientôt qu'il était

prisonnier. Il parvint malgré tout à converser avec les érudits du lieu, qu'il

stupéfia par sa connaissance des choses de l'Orient. Il admira également la

beauté des femmes, dont les yeux étaient fardés de khôl et les mains teintes au

henné. Dix jours s'écoulèrent ainsi, mais les portes de la ville restaient

désespérément closes. Burton imagina alors un subterfuge : l'émir souffrant,

selon toute vraisemblance, de la tuberculose, il lui fit porter un message dans

lequel il lui proposait d'aller quérir à Aden des remèdes à son intention. Le

souverain, qui avait entendu parler des Anglais et craignait que ces derniers

ne saisissent ses caravanes d'esclaves, le laissa partir le 13 janvier 1855. Jamais

de sa vie Burton ne ressentit pareil soulagement : « Lorsque nous franchîmes

les portes, avec force salamalecs à l'adresse des gardes, toute mon angoisse

m'abandonna, comme si un manteau de plomb me tombait des épaules. »

Accueilli avec des cris

de joie à Sagharrah par les membres de sa caravane - qui le croyaient mort

depuis longtemps - Burton, par pure bravade, regagna la côte seul, en cinq

jours, en coupant directement à travers les monts Girki, où la température

pouvait atteindre 50° dans la journée. Le 9 février, il était de retour à Aden

avec Herne et Stroyan ; Speke les y rejoignit deux semaines plus tard ; sans

avoir réussi à trouver le Ouadi Nogal.

First

Footsteps in East Africa, la relation que

Burton a laissée de ce bref voyage, parut en 1856, avec, en annexe, un

glossaire de la langue harari, une étude sur la pratique barbare de l'infibulation

(la première qui ait jamais été publiée en anglais), et le récit de Speke de

son infructueuse incursion au cceur de la Somalie, copieusement mutilé et

réécrit par Burton (la haine que se voueront plus tard les deux hommes trouve

peut-être là ses toutes premières origines).

Harar ; Cliché de Jon Bratt

Dès son retour, comme

il le laisse entendre dans sa lettre, Burton mit sur pied une seconde

expédition. Il voyait cette fois beaucoup plus loin : il comptait retourner à

Harar, puis, après avoir traversé l'Éthiopie, rechercher les sources du Nil -

l'un des derniers grands problèmes géographiques non encore résolus en ce

troisième quart du XIXe siècle. Il avait entendu parler à Harar

d'une route caravanière qui traversait l'Afrique de la Somalie à l'Atlantique.

Avec Speke, Stroyan, Herne et quarante-deux hommes, Burton débarqua à Berbera à

la mi-avril 1855 et alla camper sur le rivage pour les préparatifs du départ.

Les chefs locaux, avec qui Speke avait eu maille à partir quelques mois plus

tôt, et qui considéraient la présence anglaise comme une menace sur la traite

des esclaves, virent d'un mauvais ceil l'arrivée de l'expédition. Dans la nuit

du 19 au 20 avril, cette dernière tourna d la tragédie : à deux heures du

matin, plusieurs dizaines d'indigènes armés de lances fondirent sur le

campement. Un furieux combat s'engagea alors : les quatre officiers réussirent

à tuer plusieurs assaillants, mais, dans la mêlée, Burton reçut en plein visage

une javeline qui lui transperça les deux joues et le palais. Fou de douleur, il

réussit à fuir vers la plage, où un navire ami était ancré, et à chercher des

secours. Herne et Speke, miraculeusement, parvinrent eux aussi à s'enfuir. Le

second avait pourtant vu de très près la mort : fait prisonnier, les bras

entravés, il avait été lardé de onze coups de lance ; dans un dernier sursaut,

il avait défait ses liens, projeté à terre son tortionnaire, et couru vers le

bateau. Quant à Stroyan, son corps devait être retrouvé un peu plus tard,

affreusement mutilé. Anéanti, Burton regagna Aden, où il guérit lentement de sa

blessure. Ainsi avait pris fin son « second voyage à Harar ». Et ce n'est

que deux ans plus tard qu'il repartirait, avec Speke, à la recherche des

sources du Nil.

Notes

1. L'ouvrage,

en trois volumes, paraîtra en 1855-56 sous le titre de Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah.

2. Voir Fawn Brodie, The Devil Drives, A life of Sir Richard Burton, 1986, pp. 106-125 ; B. Farwell, Burton, 1963, pp. 99-126.

3. Le

récit complet de cette expédition et de la suivante, paraîtra en 1856 sous le

titre de First Footsteps in East Africa,

XLII-648 p. ; London, Longmans.

4. First Footsteps…, p. 303.

(Extrait

d’après : R. F. Burton, Voyages à la

Mecque et chez les Mormons, augmentés d’une lettre de l’auteur sur son voyage à

la cité sainte et interdite de Harar ; préface de P. Conrad ; Éd.

Pygmalion, 1991, pp. 107-110)

MÉMOIRE

SUR LA ROUTE DE ZAYLA À

HARAR

(AFRIQUE ORIENTALE).

LETTRE DE RICHARD F.

BURTON

À M. LE SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS1.

Aden, le 24 février

1855.

Monsieur,

Je

prends la liberté de vous adresser ci-joint l'humble témoignage de mon respect

pour une Société qui exerce son bienveillant patronage sur nous autres

voyageurs2.

Je

fus nommé, le 23 août, par la très honorable cour des directeurs de l'empire

des Indes, chef d'une mission plutôt exploratrice que scientifique. Un de nos géographes

les plus distingués, l’amiral sir Charles Malcolm, qui nous a été

malheureusement enlevé, avait depuis longtemps usé de son influence auprès de

la Société royale géographique de Londres, pour se procurer quelques

informations sur la région inconnue habitée par la nation Çomal (Somali)3. Le premier projet connu pour arriver à ce but

date de l’an 1849. Une seule difficulté se présentait à son exécution, mais

elle était considérable. C'était le mauvais renom que s'était acquis cette

nation.

En

18524, ayant accompli sans encombre

le pèlerinage de La Mecque, après avoir visité Médine, je pensais qu'avec la

réputation de hadji, je pourrais

réussir à traverser le pays des Çomals, peuple quasi musulman. Je soumis en

conséquence mon projet à lord Elphinstone, gouverneur actuel de Bombay. C'est à

ce nom si cher à l’Inde orientale que je dois l’heureuse réussite de mes

efforts.

Arrivée en vue de Berberah à bord du Tuna...

Je

m'embarquai à Bombay pour Aden, le 1er juillet 1854, avec un de mes

adjoints, le lieutenant Herne. Aden était un point favorable à nos desseins

d'étudier la langue et les mœurs du peuple Çomal. Malheureusement ceux de mes

compatriotes qui habitent cette colonie jugèrent défavorablement mes projets ;

je fus représenté comme un voyageur fanatique résolu à prodiguer sa vie et

celle des autres pour ne recueillir que quelques faibles informations

philologiques et autres. Les journaux reproduisirent ce jugement, et le public

étant le maître, je dus céder à une opinion égarée ; autrement j'eusse couru le

risque de voir mes projets chéris brisés par ce petit orage populaire. Je fus

consolé en partie par deux aimables Français, dont je tais ici les noms pour ne

pas blesser leur modestie et qui m'assurèrent de leur hospitalité si jamais

nous arrivions à Zanzibar.

Changeant

donc de plan, je détachai le lieutenant Speke5,

un autre de mes compagnons, avec ordre de visiter un pays de moins mauvaise

réputation, la région inconnue d'Ouadi Nogal. Et pour prouver la valeur d'un hadji, je résolus de visiter Harar (Hurrur), cité célèbre de l’Afrique

orientale qui a réussi jusqu'ici à fermer ses portes aux voyageurs européens.

MM. Krapf et Isenberg, M. Rochet (d'Héricourt)6,

le capitaine Barker, le lieutenant Christopher (sans nommer une foule moins

connue), n'ont pu pénétrer dans ce Tombouctou de l’Orient. Par précaution je

détachai le lieutenant Herne avec mission de s'établir à Berbera pour nous

venir en aide en cas de malheur, et la suite prouva que j'avais sagement agi.

Le despote de Harar me donna permission de pénétrer chez lui, en conséquence,

dit-on, de la terreur populaire inspirée par mon « frère » de Berbera qu'on

supposait posté pour arrêter les caravanes de l’intérieur.

A Mosque And Its Minaret, Zeila, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Le

29 octobre, je me rendis, travesti en vrai Asiatique hétérogène, à Zayla, petit

port de la région çomale déjà connu par la description de .M. Rochet, et depuis

par les malheurs de la belle frégate le

Caïman. Je fus accueilli avec empressement par le gouverneur çomal, El Hadj

Scharmarké. Il avait reconnu, avec sa finesse orientale, sous le costume de

marchand pèlerin, l’officier anglais, et se doutait de quelque projet

politique. Sa bienveillance était même exagérée : je fus retenu pendant

vingt-huit jours, sous le prétexte d'attendre des mulets que j'avais eu soin de

payer quatre mois d'avance ; mais en réalité parce qu'ayant répondu pour ma

tête au gouvernement d'Aden, le bon Scharmarké se trouvait dans une position

assez critique. Les Çomals de la tribu Eesa venaient, en effet, d'égorger

Maçared, un de ses fils ; les Gallas des environs de Harar étaient, disait-on,

en révolte, les chemins étaient fermés et la petite vérole, affreuse épidémie

qui tire son origine de cette région, sévissait sur la ville de Harar. Vous

jugerez, Monsieur, si, lors de ma halte forcée à Zayla, je n'avais pas raison

de ressentir les craintes propres à celui qui, ayant vanté sa supériorité aux

autres, se voit menacé d'un double malheur.

Somali nomad near Zeila, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Après

mainte discussion, en hadji obstiné,

je remportai la victoire la plus complète. Le gouverneur de Zayla se vit forcé

de me trouver des munitions de voyage, des mulets et quatre chameaux pour ma

petite provision de tabac, de toiles, de coton, de riz et de dattes. Il envoya

chercher parmi les Eesa un petit chef ayant mission de me servir d'abban. Dans ce pays l’abban, qui correspond au ghafir du Sinaï, à l’akh du Hedjaz, et au rabia de l’Arabie orientale, se

constitue guide, courtier, protecteur et écorcheur des voyageurs. Sans sa

permission, on ne saurait traverser un mètre de terrain et, pour prix de ses

services, il demande sa nourriture et celle de ses parents, amis et

connaissances, de plus des cadeaux de drap et de tabac, sans compter les

nombreux articles qui éveillent sa cupidité. Dans les contrées éloignées de la

côte, l’abban devient maître de la

vie et des biens de son client. Enfin l’abban

constitue une mode très africaine pour la perception des impôts.

Nomads Walking Through The Desert Between Berbera And Zeila, Berbera Area ;

cliché de Éric Lafforgue

De

Zayla à Harar, il y a deux routes. La plus directe, qui compte dix fortes

étapes dans la direction du sud-ouest, traverse pendant huit journées le pays

des Eesa, et en deux jours les montagnes des Gallas de la tribu Nola. Le Hadj

Scharmarké ne jugea pas à propos de me faire prendre une voie pleine de

dangers. Car ces deux tribus ont hérité de leurs ancêtres l’abominable habitude

de la mutilation ; lâches et traîtres, ils reçoivent l’étranger avec hospitalité, le traversent à l’improviste

d'un coup de lance et celui qui tire le premier sang s'empresse de saisir un

signe positif de son exploit. Alors il se rend auprès de sa femme qui vante, en

poussant des hurlements de joie, la prouesse du maître. Dès lors ce dernier

porte comme en décoration, dans sa perruque touffue et beurrée, le « bàl » ou plume d'autruche, symbole de

l'héroïsme africain. Le héros ne borne pas ses exploits aux hommes ; il égorge

encore les enfants et l'on m'a assuré qu'une femme perdrait la vie si l'on

avait espoir de trouver dans ses flancs un embryon mâle. Les bonnes qualités des

Eesa sont la générosité et l’habitude de la vérité : chez eux le parjure

est assez rare.

Father And His Son In The Middle Of The Village Square With Sheep Wandering Around, Zeila, Somaliland ;

cliché de Éric Lafforgue

La

seconde route qui côtoie la mer dans la direction du sud est plus longue, mais

elle est moins dangereuse. C'est celle-là que le bon Scharmarké me fit suivre.

Driving Through The Desert Between Berbera And Zeila, Berbera Area, Somaliland ;

cliché de Éric Lafforgue

Le

27 novembre 1854, à trois heures après midi, je quittai la ville de Zayla pour

traverser les plaines situées entre les montagnes et la mer. Ma caravane

comptait une vingtaine de personnes dont la plupart portaient des lances, des

boucliers et de longues dagues. Deux Çomals de la police d'Aden, qui avaient

reçu ordre de m'accompagner, étaient armés comme moi-même de longues carabines ;

j'avais de plus deux pistolets à six coups (invention Colt), arme qui cause le

plus grand effroi aux Bédouins.

Zeila mosque, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Nous

traversâmes au petit pas une plaine desséchée dont le sol, imprégné de nitrate,

ne produit rien que des plantes salines propres à la nourriture des chameaux.

On remarque des « fiumare » où après

les pluies violentes de la « mousson » africaine, les eaux des montagnes

forment des torrents dangereux. Les dépressions de cette plaine portent, auprès

de la mer, trace d'une inondation récente. À quelque distance de la côte, on

trouve une végétation suffisant à la nourriture des vastes troupeaux de

moutons, de chèvres et de chameaux qui forment la richesse des Bédouins. Quand

les pluies automnales ont fertilisé cette plaine, les nomades quittent leurs

montagnes pour jouir du soleil et pour le pâturage de leurs bestiaux. Mais en

été nul être humain ne saurait résister au simoun

et aux terribles ardeurs de cette région qui se change alors en un affreux

désert. L'étendue de la plaine peut être de 45 à 48 milles anglais (mes.

géographique). J'eus soin de visiter les campements des Bédouins qui me

reçurent avec empressement : des tribus hostiles dévastaient le pays, et dans

ce cas un pèlerin armé jusqu'aux dents, habile tireur et un peu magicien tel

que je leur paraissais, était doublement formidable. Les huttes de Çomals,

appelées gurgi, ont une forme

arrondie au sommet, leur hauteur est à peine celle d'un homme ; elles sont

composées de branches pliées en demi-cercles supportant des nattes tissées par

les femmes. Leur disposition circulaire rappelle le kraal des Cafres du Cap. Les petites divisions du centre protègent

les nouveaux-nés ; on parque les vaches ou les chameaux au milieu ; les huttes

sont disposées à l'entour et le tout est entouré d'une haute et large haie de

buisson et d'épines sèches. Telle est la disposition du rer ou village çomal. Il n'y a d'autre clôture qu'un monceau de

branches d'acacias. Les habitations sont sans luxe ; une peau de vache sert de

lit. Le lait, nourriture ordinaire de ces Bédouins, est caillé dans des outres

de chèvre et des petits seaux ; en hiver on trouve dans ces huttes un feu sans

cheminée et pendant la nuit, le propriétaire, sa femme et sa famille partagent

l'abri et la fumée avec les faibles et frêles agneaux.

Berbera coast, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Nous

traversâmes cette plaine, voyageant à la mode du pays, c'est-à-dire en

paresseux. Les Çomals divisent leurs routes en gedi ou marches de quatre à cinq heures. Une demi-gedi par jour est le maximum de leurs

efforts. Chemin faisant le voyageur distribue ses effets et sa provision aux bonnes

gens qui, en effrontés mendiants, assiègent sa hune avec des grands cris de wah issi : « donne-moi quelque

chose !7 ». Viennent des haltes fréquentes

sous prétexte de danger, de maladie, de faiblesse. Quand les provisions leur

manquent, les Çomals sont capables d'accomplir deux gedis par jour, marchant assez lestement. De quatre à huit heures

du matin, et deux heures dans la soirée. Enfin dans les endroits dangereux ils

vous mènent à grands pas depuis l’aurore jusqu'à la nuit. J'ai vu en mainte

occasion une caravane faire d'un trait 28 milles. Mais le voyageur ne doit pas s'attendre

â voir souvent des exemples d'une pareille célérité. Ces sauvages sont mous,

faibles et fainéants. Ainsi tout conspire à former une chaîne d'obstacles qui

ne se rompt que par le moyen d'un grand flegme.

Refugee camp in Lughaye, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Le

3 décembre nous arrivâmes à la frontière méridionale des Eesa, et nous passâmes

quelques journées assez confortables au pied de la montagne qui forme le

premier gradin de l'Abyssinie alpine. Cette chaîne suit la mer depuis Tajouzzat

jusqu'à Jerd Hafoun (Guardafui) : sa formation géologique présente

successivement du calcaire, du grès et des terrains cristallins dans les

régions élevées. Ici nous trouvâmes un climat plus frais, et un pays fertilisé

par les pluies hivernales. Le 7 décembre nous enfilâmes le lit aride d'un

torrent, seul zigzag connu par ces nations primitives, et nos chameaux

grimpèrent avec difficulté un sentier pénible parsemé de granites, de grès et

de pierraille disposés en gradins ou par grosses masses détachées. Les granites

de cette montagne étaient tellement bruts que le quartz, le mica et le

feldspath se trouvaient séparés l'un de l'autre. On remarquait des lignes de

torrents et de cataractes qui se dessinaient sur les flancs arides et noirâtres

des montagnes. Ce pays se change en désert avant la saison des pluies ;

fertilisé par la « mousson » (juin-septembre), il nourrit à peine une

faible population de vaches nomades. On y trouve des gazelles, des autruches,

des couaggas8 et plusieurs autres

espèces de bêtes fauves ; le daim nain, appelé par les Abyssins, Beni israil, et par les Çomals, Sagaro ; enfin des petits lièvres et des

gros rats. Les lions font l'horreur des timides habitants : pendant mon voyage

je ne vis qu'un seul de ces animaux qui s'esquiva d'un coup de carabine porté

au clair de la lune. Une espèce de perdrix ou plutôt de poule sauvage et connue

sous le nom de kabk (aux amateurs de

la poésie persane), se trouve sous tous les buissons. Ce qui m'étonnait,

c'était la timidité du gibier dans un pays où les armes à feu sont inconnues et

dont les natifs affamés détestent la volaille.

Portrait Of A Senior Man Wearing A White Beard, Lughaya, Somaliland ;

cliché de Éric Lafforgue

Sur

ces montagnes nous trouvâmes un terrain aride présentant une succession de

petites collines couvertes d'acacias, de plaines desséchées où les cailloux

servaient de gazon et de vallons portant les marques de fiumare violentes. La fraîcheur de l'air indiquait une altitude

considérable et le pays s'élevait à l'occident. Ici habitent les Çomals

Gudabursi, petite tribu d'environ 10 000 boucliers qui, grâce à ses montagnes

et à ses chevaux, se maintient pied ferme, contre les 100 000 Eesas. Ils sont

d'ailleurs renommés pour leur caractère hospitalier et la vie des voyageurs est

chez eux en sûreté. Je ne saurais toutefois répondre de ses biens, car les

Gudabursi sont d'une avidité remarquable ; le mensonge, la fausseté et la

mesquinerie dénotent leur ignoble origine. Ces sauvages sont des Çomals,

dit-on, de famille bâtarde.

Berbera old town beauty Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Du

3 au 23 décembre, nous traversâmes ces montagnes, marchant un jour sur cinq de

halte. Le 9, je visitai une ancienne ville que les Bédouins appelaient Darbiyah

Kolah (le fort de Kolah : ce nom est celui de sa reine) ; il est probablement

d'origine galla. On y remarque des ruines de mosquées et de tombeaux musulmans.

La seule tradition que j'aie pu recueillir à ce sujet, c'est que la ville a

toujours été en guerre avec Aububah, sa voisine, et que les deux cités se sont

mutuellement détruites. Les ruines sont composées de pierres, les unes non

équarries ; les autres taillées ; l'argile y sert, comme c'est l'ordinaire dans

ce pays, de mortier. Mais la race qui faisait là son domicile était bien

supérieure aux nomades propriétaires actuels du sol, qui regardent les restes

des awwalin (les anciens) avec un œil

craintif et stupide. Les Oulemas de

Harar n'ont pu éclaircir mon ignorance sur ce sujet qui n'est pas sans intérêt.

Le 11 décembre, je visitai Aububah dont les ruines se réduisent à un petit dôme

d'architecture grossière où gît un schaykh

musulman. Les Bédouins donnaient le nom d'Aububah à la ville, au vallon, au

saint. Cependant le savant Schaych Tami, dont je fis la connaissance à Harar,

m'assura que ce personnage était de la famille d'Abu Zerbay (Abou Zerbin) qui,

en l'an 1429, enseigna aux Arabes les luges africains du café et du cat. J'eus soin de faire mon pèlerinage

près des restes d'un saint si amateur du confortable. Il repose auprès de la

porte méridionale de Zayla.

Waiting for qat Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Le

14 décembre, étant campé sur les bords de la grande vallée Harawwah, où,

disait-on, les éléphants broutent comme des brebis, je forçai à coups de poing

le nommé Beuhh, mon abban gudabursi,

à seller sa rossinante. Je montai avec ma carabine et suivi de

Mohammed-Mahmoud, mon fidèle Çomal, je parcourus la vallée de part et d'autre.

C'est une dépression qui porte les eaux des montagnes au pays des Danakil non

loin de Tajourrah. Dans cette forêt (remplie d'acacias et du cactus que

recherche l'éléphant), les mouches, peste du pays çomal, et le soleil, nous

faisaient endurer des tourments que l'espérance seule de la réussite rendait

supportables. Espérance, hélas chimérique ! - vaines visions de la porte

d'ivoire ! Après cinq ou six heures de course, nous retournâmes joyeux comme

retournent toujours les chasseurs désappointés, en faisant manger des

abominations (la phrase est orientale) à Beuhh, à ses confrères et généralement

à sa tribu.

Woman Passing By A Street In Baligubadl

Le

23 décembre, nous traversâmes le ban

Marar, ou prairie de Marar, campagne herbeuse qui sépare le premier gradin

du second. Sa longueur est plus considérable, m'assura-t-on, que sa largeur et

celle-ci n'est pas moins de 28 milles. La surface de cette plaine ondulée était

couverte d'une végétation desséchée ; au milieu, nous traversâmes une ouady (fiumara) où s'arrêtèrent les Çomals pour manger la gomme des

acacias. Nous convoyâmes une petite caravane composée de quatre chameaux, douze

vaches et une cinquantaine d'ânes accompagnés, comme toujours, dans ces pays

peu galants, d'un nombre égal de femmes lourdement chargées. Elle allait aux

montagnes des Girhi pour troquer le beurre et les cuirs du pays bas contre 1e hurud ou Holcus sorghum des cultivateurs9.

Cette plaine est un rendez-vous de voleurs et de brigands ; les Gudabursis, les

Eesa, les Habr Avals et les Berteris s'y disputent les dépouilles du malheureux

voyageur. Nous partîmes à six heures du matin et nous arrivâmes sous les

montagnes de Harar à huit heures du soir, sans qu'aucun de nous eût couru de

danger.

Coming back from the well in Degehabur, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Le

bon Schermarké m'avait muni d'une lettre adressée au gérad Adan (le prince Adan, corruption çomale de Adam), chef de la

tribu girhi. Malheureusement notre guide gudabursi était beau-frère du gérad : par conséquent, ils avaient eu

des disputes de femme, de famille et de tribu. En pareilles circonstances, l’habitude

du pays est peu commode pour l’étranger : les deux parties ne s'accordent qu'à

lui refuser passage. Après maints doutes, discussions et délais, le gérad nous envoya son fils aîné,

Scherwa, et une de ses six princesses, la bonne viveuse Dahabo, sœur de Beuhh.

Le 26 décembre nous entrâmes dans les montagnes des Girhi, où s'offrit soudain

à nous une scène tout à fait nouvelle.

Berbera, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Le

pays est montagneux et la végétation alpine. Une espèce de pin que les Arabes

nomment Sinaubar, les Çomals Dayyib,

donne un sombre aspect aux flancs et aux sommets des rochers dépouillés de

terre par des pluies furieuses. La présence de cet arbre dénote une altitude de

5 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, comme l’a constaté le lieutenant

Herne sur les cimes du mont Gulap, non loin de Berbera. Nous contemplâmes avec

joie, dans ces fertiles vallées, des ruisseaux d'eau pure, le plus charmant

spectacle qu'offre l’Orient au voyageur altéré. Pour la première fois depuis

que j'avais quitté l’Inde, je vis des traces d'agriculture. C'était le temps de

la moisson, et les paysans (nous avons quitté les Bédouins) chantaient gaiement

pendant leur doux travail. Ils nous entourèrent, nous témoignant une curiosité

encore plus vive que celle qu'avaient montrée les nomades, et je dus massacrer

quelques malheureux vautours ou percnoptères pour me délivrer des importuns.

Sheikh Hussein hills, Somaliland ; cliché de Éric Lafforgue

Nous

demeurâmes six jours sous la protection du gérad

Adan. La cause de ce nouveau délai a tout à fait le coloris local. Mes deux

Çomals virent avec effroi mon intention arrêtée d'entrer dans la funeste ville

de Harar. On me conjura d'adresser une parole au sultan ; on m'ennuya avec des

contes de diables et de dragons ; on ourdit même contre moi de petites

conspirations. Tantôt les chameaux ne pouvaient marcher ; tantôt on ne voulait

pas aller chercher des ânes pour le transport de nos effets. Pauvres gens ! Ils

ne pouvaient triompher de l’opiniâtreté d'un hadji. Le 2 janvier 1855, je me décidai à partir seul sur mon

mulet, muni d'une lettre du gouvernement d'Aden, avec l’intention de me

présenter au sultan. Alors les Çomals eurent honte de me laisser partir comme

un gueux. Les deux policemen, le cœur brisé, m'accompagnèrent donc, et un

troisième, qui cachait avec peine sa joie, resta auprès du gérad Adan pour garder mes effets et pour remettre au lieutenant

Herne, au cas où je serais retenu prisonnier, une lettre d'avis. Je résolus de

me présenter comme un émissaire anglais pour deux raisons : 1° les Çomals

respectent peu l'homme qui en temps de danger nie sa patrie ou sa tribu ; 2° à

mesure que j'approchais d'Harar, la population me croyait davantage Turc, -

nation ignoble, plus détestée dans ces régions que le Feringhi. - Le 3 janvier, j'entrai à Harar où je fus reçu

passablement par le sultan, d'ailleurs assez méchant homme. Sans entrer dans le

détail de mille petits événements qui se succédèrent pendant mon séjour de dix

journées, - Allah ! Qu’elles étaient longues ! - je dirai seulement qu'on me

congédia avec deux mulets et une lettre adressée au gouvernement d'Aden*.

L'ancienne métropole de l'empire hadiyah est située à peu près à 175 milles de

Zayla, et à 219 milles de Berbera : la direction est respectivement 220 et 257

degrés. Cette évaluation donne une latitude de 9° 20' N. et une longitude de

42° 17' E.

Teenage Girl With A Black Hijab Covering Her Hair And Quasil On Her Face, Berbera, Somaliland ;

cliché de Éric Lafforgue

*

Ci-dessous est la liste des stations. Je dois prévenir toutefois que les seuls

instruments que mon caractère de hadji

me permit d'avoir, étaient une montre, une petite boussole et un thermomètre.

Direction Distance en milles anglais

1.

De Zayla à Gudingaras. S.-E. ………. 165° 19

2.

De Gudingaras à Kuranseli ………… 145° 8

3.

De Kuranseli à Adad ………………. 225° 25

4.

De Adad à Damal …………………. 205° 11

5.

De Damal à Ilarmo ……………….. 190° 11

6.

De Ilarmo à Tujaf ………………… 202° 10

7.

De Tujaf à Halimalah …………….. 192° 7

------ -----

Ici

il y a un sycomore célèbre réputé moitié chemin. 91 mill.

8.

De Halimalah à Aububah ………… 245° 21

9.

De Aububah à Koralay …………… 165° 25

10.

De Koralay à Harar ……………… 260° 65

-----

Total

…………………………………………………………………. 202

La

direction de Harar qui me fut donnée par les natifs de Zayla, est S.-O. 222°.

De

Zayla à Harar le mukattib (courrier) arrive à pied en 5 jours, dit-on. Les

caravanes les plus lestes prennent 11 jours, les plus lentes de 11 à 12.

Thermomètre

(Fahrenheit) à Zayla … 210° (eau

bouillante)

--- --- à Halimalah … 204°

--- --- à Koralay … 201°

--- --- à Harar … 200°

(de

Greenwich) : elle répand assez bien aux estimations de nos géographes.

Lat.

9° 22' N. Le lieut. Cruttenden (marine

Indes).

Long.

42° 35' E.

Lat.

9° 25' N. Le missionnaire Krapf.

Long.

42° 07' E.

Lat.

9° 24' N. Le capitaine Harvis (armée

Indes).

Long.

42° 22' E.

Multi Colored Window Inside "Rimbaud House", Harar, Ethiopia ; cliché de Éric Lafforgue

Mon

thermomètre indiquait une hauteur d'environ 5 500 pieds anglais au-dessus du

niveau de la mer. Cette ville est sur la pente d'une colline, dont la déclivité

est de l'ouest à l'est. À l'orient on remarque des jardins de bananiers, de

citronniers, de caféiers, de cât et de vars (bastard saffran) ; il y a aussi des limoniers, du raisin sans

fruit, des dattiers qui ne portent pas de dattes et de la canne à sucre. Le

terrain de l'occident est disposé en terrasses pour l'irrigation des jardins ;

au nord il existe une petite colline qui constitue le « Père la Chaise »

de cette ville sainte, et au sud les habitations sont bâties dans une

dépression considérable.

Harar blue walls ; cliché de Éric Lafforgue

Le

climat m'a paru délicieux, ni chaud ni froid. Trois fois en onze jours nous

eûmes de la pluie ; l'air était frais et le soleil supportable. L'eau gelait

dans les montagnes voisines ; dans la ville la température était plus modérée.

Les habitants parlaient de six mois de « mousson » : on s'explique ainsi

la fertilité prodigieuse du sol.

Harar ; illustration de First Footsteps in East Africa

Harar

fut bâtie, il y a trois cent seize ans, par l'émir Nur, prince dévot qui occupe

un grand vilain tombeau placé sous un petit dôme. Dans les jours de Mohammed-Gragne,

cet Attila musulman qui menaçait de brûler et de ravager l'empire chrétien de

l'Abyssinie, c'était un amas de misérables bourgades. L'émir fit construire une

muraille avec des tourelles qui subsiste encore. L'histoire moderne de cette

ville n'a rien d'intéressant ; elle se borne au jihad (croisades) contre les Gallas païens et aux querelles

intestines d'une grande famille de petits despotes.

Harar girl ; cliché de Éric Lafforgue

La

ville ne contient rien de remarquable. Elle a cinq portes d'une grandeur

vraiment orientale ; à savoir :

1.

À l'est, Argob Bari.

2.

Au nord, Asum Bari.

3.

À l'ouest, Asmadein Bari.

4

Au sud, Badro Bari.

5.

Au sud-est, Sukutal Bani10.

El Hammal Mohammed Mahmud ; illustration de First Footsteps in East Africa

La

jami, ou mosquée-cathédrale, est un

édifice peu artificiel qui ressemble à une grange européenne. Il a deux

minarets d'architecture grossière et de forme remarquable. On m'a assuré que

c'est un produit de l’art turc. La ville est d'un aspect sombre et morne ; cette

apparence est due à l’absence du mortier, laquelle donne aux villes de l’Orient

un reflet fatigant. Les maisons sont construites en granite et en calcaire

disposés par masses grossières rangées sans ordre et, unies par le moyen de

couches de bois et d'argile. Les toits sont plats et peu d'habitations ont un

second étage. On entre par une porte faite de grosses tiges de Holcus, dans une basse-cour au fond de

laquelle se trouve la maison. Les femmes, ainsi que cela a toujours lieu dans

les pays musulmans, sont séparées des hommes. Pour rues on ne trouve que des

allées, des culs-de-sac et de rudes escaliers fort pénibles à escalader. La

ville ne contient pas un seul jardin ; on y voit quelques arbres (le Ficus religiosa ?) et bon nombre de

cimetières.

Street kid in Harar ; cliché de Éric Lafforgue

Harar

renferme une population d'environ 10 000 âmes ; y compris 2 500 Çomals et sans

compter une large population flottante de Gallas et de Bédouins. Les femmes

sont extraordinairement nombreuses, fait qui est dû à l’esclavage. Je ne juge

pas très favorablement des mœurs et du personnel des habitants de cette ville.

Ils sont tellement adonnés à la boisson que les Oulémas mêmes ne sauraient résister aux charmes du tej ((hydromel), et du farshu (bière connue en Orient sous le

nom de bouzat11. L'émir a dû établir pour la correction

des mœurs, un guet de nuit qui surveille les ruelles en appliquant une

bastonnade préparative de la prison aux voleurs et aux amoureux. Les hommes

ont, dit-on, mauvais cœur; je certifie qu'ils n'ont pas moins bonne mine : ils

souffrent de l'ophtalmie, des scrofules et d'autres maladies plus civilisées et

plus terribles. La toilette est très simple, une tobe (toga abyssinienne) et des sandales grossières, quelquefois

une calotte blanche sur la tête rase et un futat

ou drap autour des reins. Le port des armes étant défendu dans la ville, on

sort avec un bâton de cinq pieds de long. Les femmes sont assez gentilles :

leur bouche est, presque européenne et la ligne des traits est quasi

caucasienne.

Harar girl in her house ; cliché de Éric Lafforgue

Elles

s'habillent avec une chemise de coton teinte en bleu foncé avec deux triangles

écarlates sur la poitrine et le dos. Cette simple toilette est relevée

extérieurement par une écharpe de coton fabriquée à Harar. Les femmes marchent

pieds nus et, quand elles sortent elles ne se voilent pas la figure. Leur tête

est couverte de mousseline bleue, et leurs cheveux sont attachés de façon à

former deux gros pelotons sous les oreilles. Leur parure se compose de

bracelets, cercles en corne de buffle fabriqués dans l'Inde, de colliers de

corail, d'épingles dorées qu'on met dans les cheveux, d'un ruban de satin noir

qu'on passe autour de la tête, et de bagues de fabrique « birminghamaise ». Ces

dames ont la voix excessivement rauque, - contraste défavorable avec la nation

çomale dont la moitié féminine possède un organe doux et flûté qu'on retrouve

quelquefois parmi les négresses. Puellarum

suta sunt pudenda more Gallarum et Somalarum ; nova nupta solvitur cultello12. - Précaution extraordinaire et très

efficace, indigène de l'Afrique qui, comme on l’a dit, aei pherei ti khainon13.

Les femmes de Harar aiment éperdument le tabac, employé comme chique, et inter pocula14,

elles rivalisent avec les hommes. Je n'ai eu aucune difficulté à entamer de

longues conversations avec ces aimables citoyennes : n'ayant jamais vu de

visage européen, elles me trouvèrent beau (circonstance exceptionnelle) et ici

les propositions se font avec l'aimable abandon de la mode putipharienne.15

Harar ; cliché de Roel

Harar

est riche en saints, en érudits et en fanatiques. Les Shaychs, Abadil el Bekri,

et Ao Rahmah y ayant laissé leur précieuse dépouille, ont rendu la ville

fameuse dans l’hagiographie musulmane. Les Oulémas

les plus célèbres sont le kabir Khalil et le kabir Yunis. Je fréquentai la

sagesse de Harar, dont l’érudition me parut bornée aux sciences purement

religieuses. Les livres sont assez abondants. Je remarquai des kamous et des manuscrits élégamment et

correctement écrits. Les habitants de Harar se sont acquis une célébrité pour

la reliure des livres et un Persan, dont je fis la connaissance à Harar,

m'assura que même à Schiraz il n'avait rien vu de semblable. Au reste, il n'y a

point de collège, point de wakf

(fondation), point d'encouragement pour les étudiants. Les Bédouins du

voisinage sont infestés par des widad

(caiottins) qui savent lire le Coran, sans pourtant le comprendre, écrire un

peu et réciter une multitude de prières. Grâce à ces connaissances, ils

espèrent pouvoir vivre gratis et en « dulce

otium16 », - but universel de

l’ecclésiastique dans les pays chauds où l'homme est paresseux.

Selling at the market in the old town of harar ; cliché Anthony Pappone

Les

habitants de Harar parlent une langue tout à fait différente de celle des

Gallas, des Çomals et des Amhares. J'ai composé de cette langue un essai de

grammaire et un vocabulaire d'à peu près 1500 mots. Cet aperçu pourra peut-être

satisfaire, en attendant mieux, les philologues. Comme c'est l'ordinaire dans

ces pays, la langue me paraît un dialecte sémitique greffé sur un idiome

indigène. La consonne dominante est le khá,

son rauque et guttural. Les hommes qui ont reçu quelque éducation parlent la

langue arabe ; on comprend aussi à Harar l’amharique, le galla, la langue des

Çomals et celle des Danakils.

Costumes de Harar ; illustration de First Footsteps in East Africa

Quatre

tribus de Gallas s'étendent jusqu'aux portes de la ville :

1.

Les Nola, à l'est et au nord-est.

2.

Les Alo, à l'occident.

3.

Les Babuli, au sud.

4.

Les Jársá, à l'est et au sud-est.

Harari women out of the gate of the old city of Harar ; cliché Anthony Pappone

Il

est impossible de voir cette nation sans s'apercevoir que c'est une race mêlée

de sang sémitique et indigène, descendant des Çomals qui, occupant la côte, ont

reçu de l'Arabie la grande pépinière de la race caucasienne, des subsides

fréquents de sang pur. Les Gallas ne sont nullement fanatiques : les chrétiens,

les musulmans et les païens qui adorent le wak

(Dieu) vivent lisiblement sous le même toit.

Girl in the narrow alleys of Old City of Harar ; cliché Anthony Pappone

Les

Gallas n'ont point à Harar la réputation que nous leur faisons. Ils pourraient

aisément anéantir la ville, mais l'émir paye à titre de solde, et en réalité

comme tribut, 600 à 700 tobes par

année aux chefs des Bédouins. Le Galla a le droit de porter sa lance dans les

rues ; quand il passe par la cour du palais, il ne trotte pas avec le bras

droit nu, ainsi que doivent faire les sujets de Son Altesse, et il boit son tej dans la maison des princes. En

revanche il est volé par les citoyens qui payent très bon marché pour son café,

son tabac, son wars et son beau

coton. L'émir punirait avec rigueur celui qui oserait enseigner aux Bédouins l’artifice

pernicieux des poids et des mesures.

Harar ; auteur non identifié

Le

gouvernement se réduit à l'émir. Ce petit prince, qui s'intitule El Sultan ibre El Sultan ibn El Sultan,

est, dit-on, d'origine galla, ce qui ne l’empêche pas de s'arroger le titre d'El Bekri (descendant du calife Aboubekr)17. C'est un jeune homme de vingt-trois à

vingt-quatre ans, frêle, petit, jaune, imberbe, au front plissé, aux yeux

saillants, ayant l’air méchant et l’aspect d'un petit rajah indien. Sa santé est faible, ce qui est peut-être l’effet

d'une potion que lui a administrée l’une de ses quatre femmes. Il a deux

enfants de jeune âge. Orphelin et despote depuis trois ans, il redoute une

cinquantaine de gros et forts cousins qui peuvent lui disputer le trône. Déjà

il a emprisonné trois d'entre eux, et comme à Harar le détenu vit enchaîné dans

un cachot noir, sans autre nourriture que la provision envoyée par la famille,

la prison et la mort sont ici à peu près synonymes. L'émir affecte toute

l'étiquette d'un grand monarque. Quand on lui est présenté, on est saisi par

ses gardes du corps et traîné au pied du trône, où il faut embrasser sa longue

main sèche et jaunâtre en dessus comme en dessous. On ne regarde pas en face

S.A. sans courir le risque de la discipline. S'il crache, un chambellan lui

présente le pan de sa robe. Dans les rues, des valets chassent sur le passage

du prince, à grands coups de fouet, les individus qui ne s'esquivent pas au cri

de : Let ! let ! (sauve-toi !) ; et dans la mosquée, deux ou trois

soldats, armés de fusils à mèche, veillent sur lui pendant qu'il fait sa

prière. Son wazir, le gérad Mohammed et sa mère, la Gisti Fát'meh,

malgré l'autorité du pouvoir maternel en Orient, n'osent lui donner le moindre

conseil. La princesse a même, m'assure-t-on, reçu parfois des reproches

accompagnés de menaces.

Ahmed Bin Akibakr, Amir of Harar ; illustration de First Footsteps in East Africa

La

loi criminelle est rigoureusement administrée à Harar. L'héritier de celui qui

périt victime d'un meurtre, coupe, avec un grand couteau, la gorge du

meurtrier. Le vol est puni par la mutilation de la main. Pour les petits

crimes, la peine est la fustigation : deux bourreaux appliquent de grands coups

de kurbach sur la poitrine et les

reins du criminel. Quand une femme est ainsi punie, on commence par verser de

l'eau sur sa personne, espèce de baptême que la délicatesse exige. Le cachot,

l'amende et surtout la confiscation totale sont le châtiment des offenses

politiques. L'émir est célèbre pour la promptitude de ses décisions.

Ordinairement il permet à ses sujets d'avoir recours à la sheriat (loi des oulémas).

Le cadhyl8,

Abd-el-Rahman, est un homme assez propre ; mais en règle générale, in urbe et orbi, les ministres de la

religion ne sont pas très exemplaires pour l’administration de la justice.

Thémis est une exigeante, jalouse des petits soins prodigués à une concurrence

quelconque. Ainsi, à Harar, si l'on court le risque d'être volé par l’émir, on

est encore sûr d'être écorché par le cadhy.

Harari women in the old city of Harar ; cliché Anthony Pappone

L'unique

monnaie de Harar est une petite pièce dont la face porte l’inscription : - Monnayage de Harar. - Aux revers on lit

la date A.H. (1248). On appelle cette pièce une mahallak (mot harari qui signifie argent) : 22 bananes valent une mahallak ; 22 mahallaks, une ashrasi,

valeur théorique de commerce, et 3 ashrasis,

le réal ou talari. L'émir punit sans

pitié ceux qui possèdent ou qui font circuler d'autres espèces.

Timkat festival, Harar ; cliché de Beth

Harar

est une ville essentiellement commerciale. La perception des droits est simple.

Toute marchandise paye pour octroi une tobe

de seize coudes par âne ; l'âne par conséquence passe les portes de la ville

supporté par quatre ou cinq portefaix. L'impôt des cultivateurs est 10 pour

100, tarif général du pays. On ne manque que d'argent : la marchandise est

rare, et celui qui possède un capital de 1 000 francs passe pour millionnaire.

On ne paye pas les employés au comptant : ils reçoivent le don d'un jardin de

caféiers, ou un réal (Marie-Thérèse) de grain, quantité suffisante pour la

nourriture annuelle d'une seule personne. Trois caravanes portent à Berbera les

riches produits du pays des Gallas : celles de janvier et de février sont peu

nombreuses ; celle de mars est composée de 2 000 hommes et 3 000 chameaux. Une

masse d'esclaves tirés de Gurague, d'Efat, et des différentes tribus gallas est

troquée avec les Arabes de Mascate contre des dattes et du riz. L'ivoire

constitue un monopole royal : l'émir achète avec de faibles cadeaux les

dépouilles de l'éléphant et les envoie à Berbera accompagnées d'un wakil. Je ne vous offre pas une

description du café, qui est déjà renommé en Europe. On sait qu'ici comme dans

le Yémen, pays où la nature a prodigué ce produit, les habitants se servent

rarement du fruit. Le Yéménite emploie la kischr

ou follicule, et le Harari prépare une boisson nauséabonde avec les feuilles

broyées après avoir été rôties dans un pot de métal. Le premier café, comme le

tabac, croît à Jarjar, pays des Gallas, à sept jours à l'ouest de Harar. L'émir

en défend une exportation trop considérable, craignant d'en diminuer la valeur;

aussi retient-il les hardsch, ou

cultivateurs, pour empêcher l'art de tomber en désuétude. On achète pour un

réal à peu près soixante-dix livres de tabac. Le wars est employé par les Arabes de Sur et de Mascate, qui s'en

servent comme cosmétique et pour la teinture des robes. Les tobes de Harar sont célèbres dans

l'Afrique orientale : tissées à la main, elles portent l'empreinte de cet

instrument divin, et dépassent de loin en beauté et en solidité les plus beaux

produits de nos ateliers mécaniques. Aussi sont-elles chères : on paye 10 et

même 15 réaux pour un article de première qualité. Le bétail est peu nombreux.

On mange ordinairement la viande de bœuf poudrée de piment et sans sel : Les

moutons et les chèvres sont rares. L'émir a une douzaine de mauvais petits

chevaux, bons seulement pour grimper les plus exécrables chemins. Les ânes sont

plus forts et plus vaillants que ceux du pays çomal. Les mulets sont excellents

: je marchai cinq jours et presque deux nuits monté sur le même animal qui n'arriva

que peu fatigué à Berbera. On les vend depuis 2 jusqu'à 40 réaux. Pour un réal

on achète cent vingt petits poulets. En un mot les comestibles sont abondants

et à bon marché. Ajoutez à ces produits la gomme, le beurre, les peaux de

bétail, le grain et les esclaves, et vous aurez une liste complète de

l'exportation de Harar. Elle serait considérable, si l’incertitude des chemins

et le danger de la vie n'augmentaient le louage des animaux et ne diminuaient

le nombre des marchands voyageurs.

Back lines harar ; cliché de Yujapi

Je

manquerais, Monsieur, à mon devoir de narrateur fidèle en laissant passer cette

occasion d'avertir mes confrères les voyageurs que cette ville n'offre aucun

objet de curiosité ou de jouissance. La destinée m'a tiré du danger sauf et

sain. Vous qui ne recherchez pas le trépas, évitez de visiter Harar pendant la

vie de l’émir, Ahmed-bin-Abubekr.

African wal martharar ; cliché de Yujapi

Je

ne vous donne aucune description de mon retour à Berbera, où j'arrivai le 13

janvier. Ce port célèbre et emporium

de l'Afrique orientale, vous est déjà connu. De Berbera, où mes adjoints, les

lieutenants Herne et Stroyan m'attendaient non sans inquiétude, je m'embarquai

pour Aden.

Harar Market ; cliché de Yujapi

Il

faut, pour pénétrer dans le pays des Çomals, faire une forte dépense de toiles,

tabac et munitions de bouche : le tout pour être pillé par messieurs les

sauvages. La libéralité du gouvernement des Indes me prodigue tout. Je suis à

présent à dépenser 15 000 francs pour une provision qui doit nous durer six

mois. J'ai trois adjoints : nous avons une petite troupe de domestiques armés,

et nous sommes munis de tous les instruments d'observation dont on peut se

servir dans un pays de sauvages soupçonneux et craintifs. Le mois d'avril nous

verra, j'espère, encore une fois réunis et préparés à entamer une seconde

entreprise19. Mon intention est

d'aborder à Berbera, de visiter les montagnes de Gulap, situées à deux fortes

journées dans la direction du sud, et d'y commencer une guerre acharnée contre

les éléphants, seule manière de s'acquérir une belle réputation, quand on

refuse de mutiler son prochain. Avant la « mousson » nous nous dirigerons vers

Ogadayne pour observer ce fleuve célèbre, le webbe Shebayli (Hamis' River). Après quoi - Allah kerim

! comme disent les vrais croyants, - Dieu est généreux !

The hyena man - Harar ; auteur non identifié

Comme

Moïse sur le mont Pisgah, nous, voyageurs, contemplons de loin la terre sainte

de la science. Daignez, Monsieur, nous accorder les instructions de la Société

géographique de France ; nous ne manquerons pas, selon nos moyens, de consulter

ses moindres désirs. Jusqu'à la fin d'avril prochain, une lettre (adressée au Lieutenant Burton, Bombay Army Commanding

Somali expedition, care of the Political Resident. Aden. Arabia) me sera

remise par mes amis.

Je

confie ces remarques à la politesse française qui pardonnera les erreurs

d'omission et de grammaire dans la langue la plus exacte de l'Europe.

Veuillez,

etc.

Rich. F. Burton

Hyenas Feeding Show, Harar ; cliché de Éric Lafforgue

NOTES

1

Extraite du Bulletin de la Société de Géographie de Paris (Juin 1855, pp.

337-362), cette lettre a été écrite directement en français par R. Burton.

2

Nous avons tenu à conserver à cette

lettre son style d'un caractère original bien qu'incorrect ; ces incorrections

étant fort excusables chez un étranger, nous nous sommes bornés à faire

quelques corrections indispensables (Note d’Alfred MAURY, Société de

Géographie, 1855).

3 Après avoir pris pied à Aden en 1839, les Anglais tentèrent

très vite d'étendre leur influence à la Corne de l'Afrique, quasi inexplorée.

La « Somalie britannique » ne verrait cependant le jour qu'en 1884.

4

Burton a un trou de mémoire : lire 1853.

5 Burton avait recruté

pour son expédition trois de ses anciens compagnons de l'armée des Indes, les

lts. Herne et Stroyan, et le surgeon

Stocks – ce dernier étant décédé entre-temps, Burton le remplaça par un jeune

volontaire qu'il ne connaissait pas, John Hanning Speke (1827-1864), lieutenant

du Régiment du Bengale - son futur

compagnon d'expédition en Afrique.

6 Ainsi les Arabes

désignent satiriquement le pays des Çomals par le nom de Bilard wah issi, -

Pays de donne-moi quelque chose (note de R. Burton)

7 Krapf

et Isenberg : missionnaires allemands au service de la Société anglaise des

missions, ils avaient exploré l’Abyssinie entre 1839 et 1843 ; Burton

avait rencontré Krapf au Caire en 1853 et l’avait interrogé sur le problème des

sources du Nil. – Rochet d’Héricourt : voyageur français, auteur de Voyage sur la côte orientale de la mer

Rouge, dans le pays d’Adel et le Royaume de Choa (Paris, Arthus

Bertrand, 1841) et de Second voyage sur les deux rives de la mer

Rouge dans le pays des Adels et le

royaume de Choa. (Paris, Arthus

Bertrand, 1846)

8 Ce grain est très

commun dans le Scinde et l'Arabie : ici on l'appelle taam, là le jowan ; hurud est le mot çomal (note

de R. Burton).

9

Bari dans la langue de Harar signifie une

porte. C'est le bar des Amhares,

comme dans « anco-bar », etc. (note de R. Burton).

10 L'histoire de ce mot

est assez extraordinaire ; il est connu depuis l'Égypte jusqu'à la Tartarie.

Aussi a-t-il donné un verbe aux Allemands : büzen,

s'imbiber ; et en anglais, to booze,

signifie boire au biberon (note de R. Burton)

11

Ou « demi-zèbre », espèce disparue au 19e siècle.

12

Les parties honteuses de (ces) jeunes filles sont cousues à la manière des

Gallas et des Somalies ; la jeune mariée est désentravée à l'aide d'un petit

couteau.

13

Apporte toujours quelque chose de nouveau.

14

Dans leurs libations (littéralement, au milieu des coupes).

15

Allusion à la femme de Putiphar (intendant et chef des eunuques du pharaon) qui,

pour tenter de séduire Joseph, le saisit par son manteau et l’attira à elle.

Pour lui échapper, Joseph abandonna son manteau et prit la fuite (Burton ne

précise pas s'il fit de même).

16

« Doux repos ».

17

Premier des califes arabes, beau-père et successeur de Mahomet.

18

Magistrat, aux fonctions à la fois civiles et religieuses.

19

Burton organisera effectivement une seconde expédition, à destination, non pas

de l'Ogaden, mais, au-delà d’Harar, de l'Éthiopie et des sources du Nil. Elle

se soldera par la tragédie de Berbera du 20 avril 1855.

2 commentaires:

merveilleux blog

merveilleuses photos

Délicieux,délicieuses, à la rigueur...

Néanmoins, mille merci !!!

Enregistrer un commentaire